如此老太-当人面临困境时 应该想办法解决问题 而不是逃避现实

如此老太老太太刚从银行取出钱来,一下没注意,便被歹徒给抢跑了。回到家,她一时想不开,便爬到楼顶准备跳楼。很快就有人拨打110,不久,派出所民警就赶到了。费了很大周折,才把...

以上图片来自2025年10月洛阳图书馆孙德侠摄影展

以下是策展语

“苔花如米小,也学牡丹开”,孙德侠先生45载的摄影生涯,恰如这句诗中所喻——以镜头为窗,以热爱为光,在时代的长卷上细细描摹,将洛阳的文物农村、城市与人事,都定格成了永不褪色的风景。

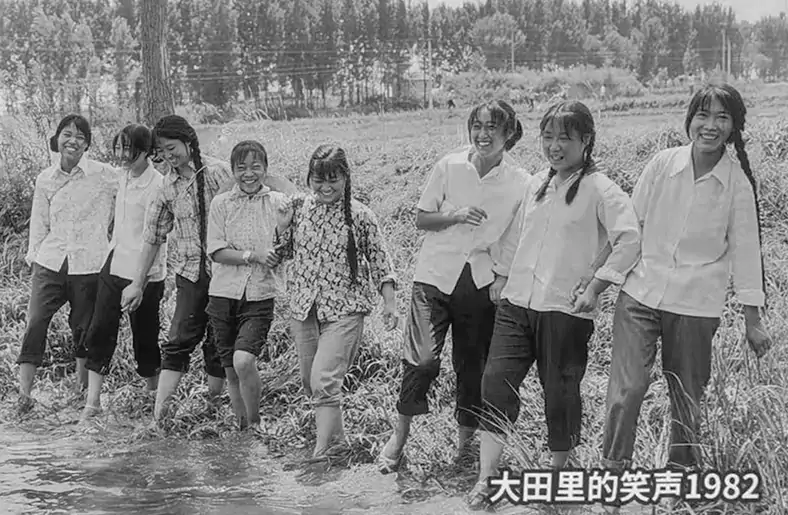

从文化局时期与文物为伴的岁月开始,他的足迹便深深扎根在洛阳的土地上。下乡寻访时,他用镜头捕捉农民劳作的质朴、乡村田野的生机;1973年参与北京故宫调拨文物的珍贵经历,更让他用影像为洛阳的“国宝记忆”筑起了坚实的档案,那些至今仍是城市瑰宝的文物,因他的记录而多了一份时光的温度。

在报社,他的镜头又成了时代的“记录仪”。从国家领导人在洛阳的重要活动,到西工体育场开工、中州路通车、洛阳机场通航的城市建设瞬间;从洛阳老火车站的人流、洛阳大学的书香,到西工游园的市井烟火,他用一张张照片,串联起洛阳从过去到现在的发展脉络,让城市的变迁有了可触摸的细节。

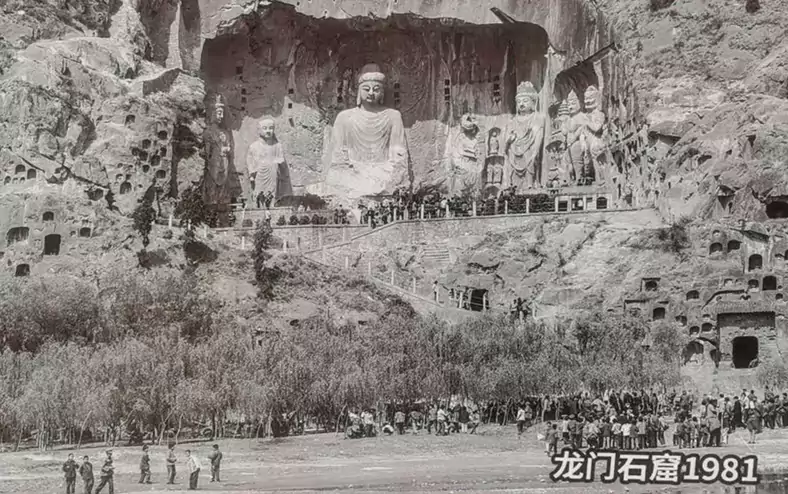

而对洛阳文化遗产的记录,更显他的远见与深情。上世纪80年代初就航拍下的龙门全景、细致定格的龙门二十品与古阳洞,出版专著时的严谨梳理;白马寺的殿宇佛像、散落各地的文化遗址,在他的镜头下都成了鲜活的“历史课本”,让洛阳厚重的文化底蕴得以具象呈现。

作为受孙老师引荐入行、接过他摄影“接力棒”的后辈,我始终记得他的执着与谦和--做事认真到每一张底片都仔细标注,为人谦和到对后辈倾囊相授。如今为他策展,既是对他45载光影生涯的致敬,更是对这份“影像传承”的接续。

影像是能“说话”的历史,孙老师的作品早已超越了照片本身,成为洛阳历史文化中不可或缺的宝贵财富。愿我们能循着这些影像,读懂过去、珍惜当下;更愿以他为榜样,将这份对摄影的热爱、对文化的坚守,如星火般传递下去,让洛阳的光影故事,永远生生不息。

编者按

孙德侠是《洛阳日报》原副总编辑,资深摄影记者。他在1981年《洛阳日报》复刊初期担任摄影记者,当时报社一次性购入3台当时世界最高档的相机(两台哈苏120、一台玛米亚),这些设备在接下来的20年间承担了报社所有重大新闻的摄影工作。