往事-不管我对于社会问题的思考怎样自觉地超前

往事不管我对于社会问题的思考怎样自觉地超前,但在个人的内心生活中,回过头去怀念往事,则是我很重要的一部分精神内容。这不是一个年龄的问题。在我很小的时候,在青少年时代,就常常被往事深深的吸引着。可能只...

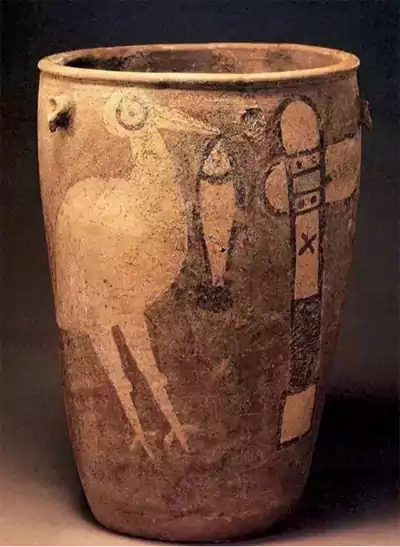

名称:鹳鱼石斧图彩陶缸

年代:新石器早期

题材:陶器

材料:夹砂红陶土

规格:高 47厘米,口径32.7厘米,底径20.1厘米

价值:鹳鱼石斧图彩陶缸是一件能够和印第安人的图腾柱进行比较的文物,是目前中国出土的最早、面积最大的一幅陶画

文物出土及馆藏

1979年农历正月初八的早晨,河南省临汝县(今汝州市)阎村的李建安去集市购物,不经意间听到了一个消息,有一位来自纸坊乡纸北村的60岁老汉说在他们村子里的苹果园中发现了很多红陶片。

李建安具备一些文物知识,曾经参与过中山寨大墓群考古活动。他听这个消息后,赶紧回家,带上工具往苹果园那边赶。他发现一个未曾彻底挖好的苹果树坑,在坑里面有一些红陶片,他把红陶片挖出来,花费了20 多分钟去拼凑,一个破损严重的尖底陶缸出现了。李建安根据自己掌握的考古知识,将这件文物初步鉴定为二次瓮棺葬红陶尖底瓶。接着,他继续向外扩展,在苹果树坑的基础上挖出了一个长560厘米、宽80厘米、深 85厘米的大坑。经过一天半的努力,一共发掘出了13件文物,其中在第12个陶缸上有鹤鱼石斧的图案。李建安对这件文物非常关注,这件陶缸边沿有一个大概13公分的三角形口子。

李建安分三次才将这些陶器转移到自己家中,他的家就变为这13件陶器的首个落脚点。随后他开始对陶器进行清理。在清理的时候,陶缸以及尖底瓶中倒出了大量的土以及人头骨。这件事被家人得知,认为这很不吉利,就让他拿到其他地方去。在不得已的情况下,他只好将这些东西转移到公社办公的地方,这里成为13个陶器的第二处落脚点。

李建安的同事们听说他拿来了几个陶罐,就去瞧上几眼,发现里面有一个陶缸表面绘有鸟、鱼以及石斧图案,就问李建安:“你没事情做了?去搞这些东西,能够换多少钱?”李建安回答说:“这些物件都属于国宝,并不是卖多少钱的问题。”那时候人们普遍缺乏文物保护意识,也无法感受这些陶缸的价值。后来由于岗位调换,李建安与这些陶器一起转移到另一间办公室,这是13个陶器的第三处落脚点。

在这过程中,李建安数次联系当时的临汝县文化馆,希望尽快将这13件文物上交国家。但是那个时候临汝县考古工作非常落后,工作人员对陶器的认识非常模糊,没有引起相应的注意,这件事一直被拖后。直到1980年春节前,李建安收到了回复。他用自己的自行车把这些文物送到了临汝县文化馆,这里成了13件陶器的第四处落脚点。

1980年10月28日,河南省对文物展开大规模调查,调查组抵达临汝县后,对临汝县的各类文物进行了分类总结,并撰写了一份有关临汝县文物的报告,题目为《临汝阎村新石器时代遗址调查报告》,报告里详细地记录了阎村遗址发掘的过程。

阎村遗址属于新石器时代文化遗址,总面积约25000平方米,文化层厚约1-3米。自1964年以来,从遗址中不断出土瓮棺葬、白衣彩陶、石斧、石铲、骨针和大量砂红陶片。1978年11月,当地的村民社员挖出了11座瓮棺葬,其中一些瓮棺葬出土后已被砸毁。李建安保存了13件陶器,后来考古工作人员进行调查时又发现几件,共采集到完整陶器19件,其中彩陶缸3件。

在这次遗址发掘中,鹳鱼石斧图彩陶缸最引人注目,这件文物为研究我国原始社会生活,以及石斧的使用与安装,都提供了极为可贵的实物资料,而且在我国绘画史上也是一件罕见的珍品。1981年,《中原文物》第一期刊登了相关的调查报告,重点介绍了鹳鱼石斧图彩陶缸,此后鹳鱼石斧图的关注度不断上升。这件彩陶缸被立刻转移到河南省博物馆,这里成为彩陶缸发掘后的第五处落脚点。后来中国历史博物馆(中国国家博物馆前身)收藏了鹳鱼石斧图彩陶缸,成为此文物的最终收藏地。

艺术价值

鹳鱼石斧图彩陶缸是迄今发现最大的一幅原始社会时期的彩陶画,缸体高 47厘米,口径32.7厘米,底径20.1厘米。形状为敞口、圆唇、深腹、平底,是直壁平底圆筒的造型。彩陶缸由红砂陶制成,表层呈现出红色,缸沿下方有4个对称的鼻钮,缸体腹部的一侧绘有一幅彩陶画,画面高37厘米、宽 44厘米,约占缸体面积的 1/2。

彩绘图画构思精巧,左边是一只伫立着的白鹳,全身整洁肃穆,白鹳的眼睛非常大,神采奕奕,鹳身稍微有些后仰,头颈高高上扬。这种圆眼、长嘴、挺胸抬头的白鹳造型十分舒展流畅。鹳嘴中有一条大鱼,鱼身也是白色,同时借助黑线条清楚地凸显了鱼身的大概形体,鱼眼不大,身体僵硬,有生命垂危之感,鱼鳍下垂,没有任何反抗的姿势,和神气活现的白鹳构成一幅强烈的对比图。在画面右侧绘制了一柄石斧,斧身穿孔,柄部有编织物缠绕的图案,并雕刻了一些符号,线条简单勾勒,清晰而又流畅。

在整幅图案中,为了使白鹳的羽毛显得轻盈,因而将全身染成白色,这和中国画后来出现的没骨画法有异曲同工之妙。而石斧以及鱼的外形则借助勾线法,采取简单、流畅的粗线描绘出主体,然后在斧和鱼身体里面填充色彩,这与中国画后来的填色画法一样。此画包含着中国画的部分基础画法,因而有学者认为它是中国画的前身。同时,这幅画流露出一种对高超画技的掌控气势,也展示了我国史前彩陶画艺术创作的巅峰水平。

这幅画是仰韶文化的突出代表,象征着新石器时期的绘画技艺从纹饰到物象的转变,体现了我国史前绘画家们将现实主义和浪漫主义相融合的构思。从科学角度来说,鹳鱼石斧图彩绘陶缸证实了我国先民在很早的时候就能借助黏土制陶,并加水湿润塑造形体,在陶器表面进行涂色绘画,然后烧制成型,工艺流程精妙准确。而彩陶上的鹳鱼石斧图更验证了先民已经掌握了点、线、面的艺术体现手段,以及绘画准则,整个器皿和构图的展示,体现了一种极强的民族时代精神和艺术魅力,以及高超的技艺手段。

背后的故事

彩绘陶缸在仰韶文化中属于瓮棺葬具,由于文物在河南的伊川大量发掘,所以还叫作伊川缸,它最主要的功能就是做成年人的埋葬工具。从发掘出土的器皿来看,普通的伊川缸设计简洁,形态单一朴实,但鹳鱼石斧图彩绘陶缸不仅上色,而且构图复杂,在题材选择以及画面组合中都加强了图案本体的独立性,因而学者们认为这件陶缸或许是氏族首领的葬具。

经过专家分析,白鹳或许是这个聚集部落的图腾,而鱼是敌对部落的图腾。画中的石斧代表着权力,也是首领使用的武器。首领曾经带领白鹳部落和鱼部落展开过一场激烈的战斗,并且最终获得胜利。先民们把这些事迹绘制到图画中,刻画在首领死后的瓮棺表面,借助图腾形象以及首领武器的构图来展示部落的重大历史事件,并纪念首领的伟大事迹。

但是对鹳鱼石斧图中所画鹳、鱼和斧的解释,在考古界也存在一些争议。有人认为该鸟形是鹭而并非鹳,而展示权力的是石钺并非斧子。也有专家考证这幅画的形象构思,认为就是那个时代农耕渔猎的生活现实,与权力斗争没有关系。还有人参照考古学文化、古代神话传说,以及商周青铜铭文展开调研,解释这幅画展示了仰韶文化中将鸟当成图腾的部落,与把鱼作为图腾的部落进行决战,从而推断出这就是传说中黄帝和炎帝战争的史料,同时石斧属于黄帝部落联盟的族徽和标志。