佛家养生的三篇文章 授人以鱼不如授人以渔 无畏布施 施者也是受者

授人以鱼 不如授人以渔布施有三种,财施、法施和无畏施。三种当中以法布施最为殊胜。佛经中说:“一切布施中,法布施为最。”一般意义上来说,法布施就是把佛法的道理说给别人听,用佛法普度众生。广义上来说,...

名称:大孟鼎,又名廿三祀盂鼎

年代:西周朝

题材:青铜祭祀礼器

材料:青铜合金

规格:高 101.9厘米,口径77.8厘米,重153.5千克

价值:记录周康王在宗周训诰盂一事,如实地描述了当时的社会情景,具备非常高的史料价值

出土情况和馆藏

大盂鼎在西周早期的青铜礼器里占有重要地位,因西周康王期间一名叫盂的大臣铸造了这个鼎而得名。

清道光二十九年(1849年),在陕西郿县礼村(今宝鸡眉县常兴镇杨家村一组,即李家村)附近,一个农民发掘出土大小两件鼎器,大的青铜器是大盂鼎,被挖掘出来就立即流入古玩市场,而小的一件却不见了踪迹。

道光年间岐山的首富叫作宋金鉴,他最终购得此鼎。由于大盂鼎太过庞大,十分引人注意,很快就被岐山县令周庚盛强抢豪夺。紧接着,大鼎被一位北京的古玩商收购。后来,岐山的宋金鉴考中翰林,他再次以3000两白银的价钱将大盂鼎买回。但是等他去世之后,家人以仅仅700两白银将大盂鼎出售给陕甘总督左宗棠的手下袁保恒。袁保恒知道左宗棠爱好古玩物,得到此鼎之后,马上献给了左宗棠。咸丰九年(1859年),左宗棠被永州总兵樊燮举报,即将回京论处,后来大臣潘祖荫出手相助,左宗棠得以保住官职。因此,左宗棠把大盂鼎送给了潘祖荫,以报答援手的恩情。

此后,大盂鼎被潘家人视为祖物,一直传给后人。即使一些人想尽办法要得到此鼎,可是潘家人都极力保住了大盂鼎。抗日战争前期,苏州被日本人占领,潘家人经过细密的商议,将鼎埋于一处隐蔽的房屋中,最终保住大盂鼎没有落入日寇手中。

新中国建立之后,潘家后人将这件珍品贡献给国家,另外还有一件大克鼎也同时上交,潘家人提出一个愿望,就是希望此鼎放到上海博物馆。

大盂鼎被文管会人员带到上海,重新面世。1952年,上海博物馆建成,大盂鼎被收藏到此馆。1959年,位于北京的中国历史博物馆(中国国家博物馆前身)建成,上海博物馆以大盂鼎等125件珍贵文物进行资助。

艺术价值

大盂鼎高 101.9厘米,口径77.8厘米,重153.5千克,鼎内共有铭文19 行,共291字,记载了周康王在宗周训诰盂之事,内容是康王对盂讲述周文王、周武王治理国家的经验。大盂鼎有一对立耳,鼎身腹部略微鼓起,呈圆形,有三个鼎柱。鼎口下方用饕餮纹带进行修饰,三条腿上装饰了兽面纹,同时用扉棱装饰,并在下方增添两道弦纹,让整个鼎身形体更加雄伟庄严,极具威严感。据专家考证,大盂鼎是周康王时期的青铜器作品,是目前发掘出来的西周青铜器中的一件大型器具,因其端庄沉稳,浑厚雄壮,富丽堂皇,故而堪称世间瑰宝。

大盂鼎的内壁雕刻了铭文291字,记载了康王的思想言论,他认为文王、武王之所以能取得巨大成功,建立了周王朝,是因为功绩来自于手下臣子。这些臣子没有人酗酒,每次祭祀的时候,极其认真并恭敬,因此得到上天眷顾,赐予周王朝一个太平盛世。而商朝灭亡的原因就是因为君臣迷恋酒色,在殷商后期,从京城到远方的诸侯,从商王到地方臣宰,都极恋酒色,最终造成军队散漫,人心混乱。所以康王让盂一定要学习先人,认真辅佐君王,并赐给他军权,让他帮助治理军队,每天两次进官谏言,祭祀时要认真对待,敬畏天威。而盂在铭文里写道,他铸造这件大鼎,是为了祭拜他的祖父南公。大盂鼎的铭文是非常宝贵的历史资料,同时也成为史家探索周代分封制,以及周王和臣属关系的重要资源。

西周早期,金文类型丰富,有奇异凝练、雄奇放荡、平淡朴实等多种形态。大盂鼎的铭文属于奇异凝练的类型,铭文大字,字体严厉凝重,笔触十分美观。它的书法结构严谨,章法极其质朴平实,笔法方圆兼备、端严凝重,雄伟但不失秀丽,文字布局合理,但是又饱含灵动和活力,达到了极其精致的艺术境界,为后来的《张迁碑》《龙门造像》等书法作品奠下了基础。

大盂鼎的铭文书法堪称西周早期金文的代表,并且因为大鼎形体庞大,结构端庄堂皇、浑厚雄伟,因此更加体现出一种磅礴气势和宏大格局,令后人格外敬重。从目前出土的周朝铭文来看,在西周成康时代的金文里,单就书法的成就而言,大盂鼎名列第一。

背后的故事

大盂鼎从道光年间出土,至全国解放,经历了上百年的时间,这件国宝之所以能保存完好,最后上交给国家,得益于潘祖荫及其后人的保存。

潘祖荫(1830-1890年),字伯寅,江苏吴县人,祖父潘世恩是清朝著名的状元宰相,在朝中为官长达50年,其中在道光年间任大学士近20年。潘祖荫天资聪颖,23岁时以殿试一甲第三名考中进士,历任都察院左副都御史、工部右侍郎、大理寺卿、礼部右侍郎、刑部及工部尚书等大,在咸丰年间官至军机大臣。

清咸丰年间,左宗棠为报答落难时潘祖荫给予的帮助,将大盂鼎赠送给潘祖荫。潘祖荫当时已经是清朝著名的金石学家、文字学家和藏书家,尤其喜爱金石,只要听说有彝器出土,一定倾囊购之。所以,他收藏的青铜器数量极多,藏品闻名全国。潘祖荫得到大盂鼎之后,爱不释手,深藏在府中,从来不给外人观赏,而便是极好的朋友,也只能得到大鼎铭文的拓本。

后来潘祖荫修建了一幢攀吉楼,专门用于收藏大需大,天克鼎等文大,并且定下了“谨守护持,决不示人,世世代代留在潘家”的家规。1890年12月,潘祖荫在北京病逝,其遗产山弟弟潘祖年继承。潘祖年赴京料理完哥哥的后事,把大盂鼎等众多文物装船运回老家苏州。从此潘祖年接替哥哥担负起保护国宝的使命。此后,潘家的收藏受到不少人的觊大,直隶总督端方就是其中之一。他不时派人到潘家纠缠,软硬兼施,一心想把宝鼎据为己有。但潘祖年始终不为威胁利诱所动,派人昼夜看护,以防不测。在端方的威胁之下,潘家人的日子过得提心吊胆。

就在端方以为宝鼎唾手可得的时候,辛亥革命爆发,端方率军镇压,被起义士兵杀死。而此时潘祖年也病入膏肓,接替他担任收藏任务的是年仅19岁的孙媳妇潘达于。潘达于原本姓丁,嫁到潘家后改姓潘,她带着过继的一对儿女,从此之后守护着一大堆文物,过着清贫的日子。潘达于只粗识一些文字,但她深知这些文物的价值,牢记潘家的祖训,一定要好好保管文物,传给子孙后代。

20世纪20年代,一个美国收藏家专程来到苏州,用600两黄金外加一幢洋房交换宝鼎,被潘达于断然拒绝。1937年抗日战争全面爆发,苏州城危在旦夕。为了保存家中的青铜器,潘达于经过深思熟虑,请可靠的摄影师把所有珍藏的青铜器逐个拍照,留存底片,然后将文物分别秘密掩藏。

潘达于在家中秘密挖掘了一个五六尺深的长方形大坑,放进大木箱,再把大盂鼎装进去,空当的地方塞进一些小件青铜器和金银物件,随后加上箱盖,填平泥土,照原样铺好方砖,不留丝毫痕迹。潘家刚刚掩藏好文大,日军就占领了苏州。日军司令松井得知潘家珍藏着文物,派兵去潘宅一遍遍搜查,却始终没有找到宝物。

日军占领苏州期间,社会动荡,物价飞涨,潘家的看门人曾经动过掘宝出售的念头,但也深知大盂鼎的珍贵价值,也没敢透露掩藏的秘密,只是盗掘了一些小件文物卖给古董商人。1944年,埋在地下的木箱腐烂,地面出现塌陷。潘达于和儿子秘密挖开大坑,把大盂鼎重新掩埋,然后将埋藏青铜器的房间门窗钉死,使保存地点更加隐蔽。大盂鼎躲过一次次劫难,被完好地保存了下来,最终在解放之后,潘家人将宝鼎献给国家。

授人以鱼 不如授人以渔布施有三种,财施、法施和无畏施。三种当中以法布施最为殊胜。佛经中说:“一切布施中,法布施为最。”一般意义上来说,法布施就是把佛法的道理说给别人听,用佛法普度众生。广义上来说,...

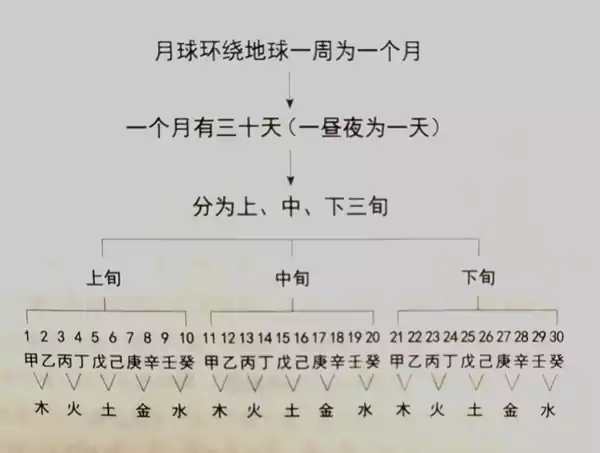

“十天干”原本是用以纪日《史记》称“十天干”为“十母”。一个月大致可以分成“上、中、下”三旬。每旬十天,就用“十天干”来表示。后来也用以表示四季:“甲乙”指春季,种子破壳而出的意思;“丙丁”为夏季,...