一人出亡十人归-画/丰子恺-文/丰陈宝 丰一吟

一人出亡十人归从 1937年到1945,年,抗日战争共延续八年之久。胜利后没有能力马上回家乡的(就像我家那样),便延到次年才得回去。如果这个男子1937年逃亡出去,次年就结婚,...

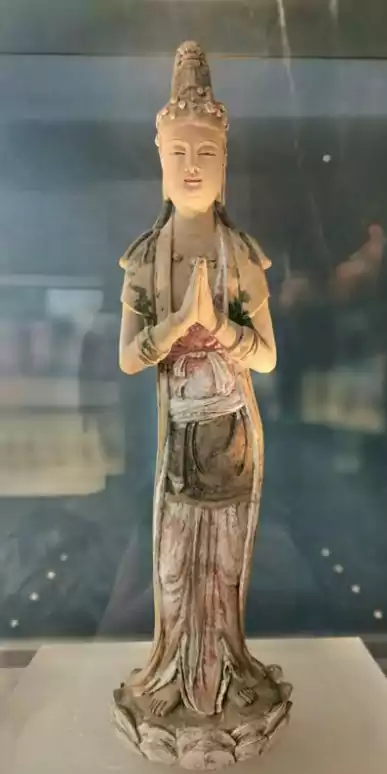

名称:北宋泥塑彩绘观音立像

年代:北宋

题材:佛教泥像

材料:泥土

规格:高 60厘米

价值:宋代泥塑中的典范,泥塑界的顶尖作品

出土情况和馆藏

1965 年,考古人员进入温州白象塔对其进行清理、整治的时候,从塔内清理出了很多件和佛教有关的文物,这些文物以造像为主,其中包括铜像、青瓷像、陶塑像、木雕像、砖雕像、彩绘泥塑像、纸绢本画像等不同类型的造像,可谓是独具特色。据可考文献记载,白象塔始建于北宋崇宁三年(1104年),历时11年,直到政和五年(1115年)才全部落成。此次塔内清理一次性出土的42尊北宋彩塑佛教造像被称作是白象塔里最有价值的文物,这些彩塑佛教造像不仅题材多样,形态生动,而且极其惊艳,是目前为止出土的宋代彩塑中堪称经典的作品。

在温州白象塔出土的彩塑佛教造像中,泥塑彩绘观音立像一经出土便被誉为“宋代彩塑于江南绽放的艺术之花”。这尊立像的整体造型和北魏的佛身像相比虽然已经产生了非常大的改变,但是它的神韵仍然存在,而且在长期的发展与演变过程中变得更加世俗化,同时也变得愈发中国化了。

这尊立像不仅面容非常俊美,形态也极其修长优雅,观音衣着简单,衣纹简单实在,肌肤匀称优柔,全身上下无处不释放着返朴归真的自然美感。有专家认为,这尊立像不仅完美地展现了宋代彩塑最为经典的艺术特征,同时在它的制作工艺上也表现出了瓯塑的地方气息,这种自成一派的特色在和晋祠彩塑进行比较之后,俨然变成了宋代彩塑的又一个典型,故而可以毫不夸张地说,这尊立像的出土为宋代的彩塑业增添了浓墨重彩的一笔。

作为目前已出土的观音形像中的优秀代表作品以及宋代观音造型中的经典形象,这尊立像在20世纪70年代初便被浙江省博物馆特地从温州博物馆借用,时至今日,北宋泥塑彩绘观音立像不仅成为了浙江省博物馆的十大镇馆之宝之一,而且还是国家一级文物。

艺术价值

这尊立像通高大致为60厘米,虽然保存相对完整,但由于时间过久,其身上大部分色彩都已经脱落了。这尊立像面相长圆、下颌丰满,眼睛平视着前方,一对长眉显得和婉大方,细目中茶黑点画的眼珠里充满了虔诚和希冀,除此之外,观音的脸颊上施着淡淡的粉色,双唇也被朱红点染,颈部刻着肉纹,项部用璎珞装饰,挽成螺形的发髻高高的耸立着,其中线刻和线描相融合雕饰形成了整齐而又形象的发丝。观音胸部袒露,臂膀上也没有衣饰,肩上搭着宝绿色描金缠枝纹帔巾,帛带绕过颈部在胸前贴身体一侧垂在座上,里面是粉红色描金菱格纹贴体垂曳长裙,裙摆像花瓣一样垂覆在脚面,衣褶自然悬垂在膝部,非常自然地显示了绮罗衣料柔软飘动的感觉。臂、腕上都带着钏饰,粉色的皮肤被晕染得极其自然,发辫、宝缯向下垂落搭在肩头,稍稍有些下垂的双肩看起来非常柔美。一双手平举到胸前合十,非常庄重。腰肢稍稍前驱,臀部向左扭动,右膝微微弯曲,整个身体化作一道曲线,充满律动感,细微的动作极其传神动人。腹部系带打结,腰部系有墨绿色描金蜂窝纹腰带,裙带表面所带的图案纹饰极其精致美观,色彩简单整洁。两只金莲八字外分,赤脚站在双层仰莲座上,莲台色彩和观音服饰色彩融为一体,观音修长的身形又和精致的水莲台化为一物,整体造型可以说是非常别致的。

在白象塔出土的这批彩塑造像中,打造出了形态各异的佛界神像,专家认为,这些造像中之所以菩萨占了大部分,是因为那时候的菩萨崇拜是一种流行趋势,菩萨一词来自于梵语的“菩提萨埵”,意思就是“觉有情,道众生”。据传,菩萨是帮助佛祖来宣扬佛法的使者,而大乘佛教尤其强调此类“上求菩提,下利有情”的精神,故而菩萨的本体是“真善美”,也是佛教理想主义的完美展示。

背后的故事

在我国,有关泥土塑像的传说可以说是有些年头了,从女娲娘娘造人开始,就有了泥塑的出现。众所周知,泥土来源于自然,是我们触手可及的东西,而且非常便于揉捏,故而以泥土作为原材料的泥塑艺术才会起源早,拥有悠久的历史。梁思成先生曾说过:“艺术之始,雕塑为先。”而泥塑是雕塑的一个分类,所以说在一定意义上也能够称为雕塑的先祖。

在宋朝,不仅宗教题材的大型佛像持续繁盛,小型泥塑玩具也获得了很大程度的发展。在当时甚至有很多人以泥人制作为生,他们往往制作泥菩萨头像,当作商品进行售卖。在北宋的时候,东京(今开封)就有一种非常出名的泥玩具,叫作“磨喝乐”,这种玩具只在每年农历七月初七左右售卖,当时,这种玩具十分受欢迎,不止平民百姓会买回去乞巧,那些贵族同样也会去购买。

诸如北宋泥塑彩绘观音立像之类的彩塑佛教造像很多都是被供奉到石窟和寺庙里面的,例如甘肃永靖炳灵寺石窟、敦煌莫高窟、天水麦积山石窟,以及河北正定龙兴寺、山东长清灵石寺、山西大同华严寺等。据有关调查显示,被供奉在塔里的彩塑造像可谓少之又少,但是温州的白象塔中却出现了如此规模集中、数量庞大、造型精致的彩塑造像,让人惊叹之余又有些好奇。

在白象塔出土的这批彩塑造像,大都是中小型的圆雕彩塑,便于移动,和石窟、寺庙中形体高大的彩塑造像进行比较,白象塔彩塑造像本身带着一种纤巧灵秀的美感。根据四身造像须弥座上遗留着清晰的墨书题记,可以十分清楚地得知此造像是太白星、木星、北辰和太阴天子造像,是因至道二年(996年)替皇上及四县百姓祈福消灾,而在白塔寺中修建盛光道场特别供养的,直到白象塔建造完成之后,此四身造像才被封藏在塔中供养。