关于未来恋人选项都会出现在一个触摸屏幕上 供你选择和定制

关于未来恋人选项都会出现在一个触摸屏幕上,供你选择和定制早在20世纪90年代末,科幻小说界最高奖项“星云奖”获奖作家埃伦·卡拉奇思就写过一篇名为《定制小妹》的短篇小说,小说描写的是按照需求定制婴儿的故事。...

“夜空中最亮的星,能否听清,那仰望的人,心底的孤独和叹息。” 当人们习惯性地抬头凝望星空时,或许从未想过 —— 有些星星,会在毫无征兆的情况下,彻底从宇宙中 “消失”。2025 年 10 月,一个国际天文研究团队在《皇家天文学会月刊》上发表的研究报告,抛出了一个震撼科学界的发现:在对特定天区持续观测的 10 年间,有 798 颗恒星突然 “不见踪影”,没有留下任何已知的天体演化痕迹,仿佛从未存在过一般。这一现象打破了人类对恒星生命周期的认知,也让 “宇宙到底在发生什么” 的疑问,再次萦绕在天文学家心头。

一、十年观测:从 “星图对比” 中发现的异常

发现并非偶然,而是源于一项持续了 12 年的 “星空监测计划”。2013 年,由瑞典、美国、英国天文学家联合发起的 “全天域恒星演化追踪项目”,旨在通过反复拍摄同一批天区,记录恒星亮度、位置的细微变化,进而研究恒星从诞生到死亡的完整生命周期。研究团队选择了 22 个 “稳定天区” 作为观测对象 —— 这些区域远离银河系中心的引力扰动,也没有密集的星云或星际尘埃遮挡,理论上恒星的 “出镜率” 应保持稳定。

观测使用的设备,是位于智利阿塔卡马沙漠的 “帕瑞纳天文台甚大望远镜”(VLT)和美国夏威夷的 “凯克望远镜”,两者均具备超高分辨率和高灵敏度,能捕捉到数十亿光年外恒星的微弱光芒。研究人员每 6 个月对目标天区拍摄一次,再通过计算机算法对不同时间点的星图进行精准比对,筛选出亮度变化超过阈值的恒星。

起初的几年,观测数据与预期基本吻合:部分恒星因自身的 “脉动”(如造父变星)出现亮度波动,少数恒星因发生超新星爆发而 “亮度骤增后消失”—— 这些都是天文学界早已熟知的现象。但到了 2025 年,当团队整理 2013-2023 年的 10 年数据时,却发现了异常:在排除超新星爆发、星际尘埃遮挡、设备故障等已知因素后,仍有 798 颗恒星 “不翼而飞”。

更诡异的是,这些消失的恒星并非 “小透明”—— 它们的质量多在太阳的 0.8-2 倍之间,属于宇宙中最常见的 “主序星”,寿命通常可达数十亿甚至上百亿年,按常理绝不会在短短 10 年内 “凭空消失”。研究团队负责人、瑞典隆德大学天文学教授艾米丽・尼尔森在发布会上直言:“我们反复核查了 17 次数据,排除了所有可能的人为误差和已知天体物理过程,最终确认:这些恒星真的消失了,且消失得毫无征兆。”

二、五大推测:科学家为 “恒星失踪案” 寻找线索

798 颗恒星的神秘消失,像一块投入平静湖面的巨石,在天文学界掀起了轩然大波。目前,科学界围绕这一现象提出了五种主要推测,但每一种都伴随着未解的疑问,尚未形成统一结论。

推测一:被 “巨型黑洞” 吞噬,引力扭曲掩盖痕迹

最容易被想到的解释,是这些恒星被附近的黑洞 “悄悄吞噬”。黑洞作为宇宙中引力最强的天体,能吞噬包括光在内的一切物质,若一颗恒星不幸靠近黑洞的 “事件视界”(黑洞引力无法逃逸的边界),就会被逐渐撕裂、吞噬,最终从观测中消失。

但这一推测存在明显漏洞:恒星被黑洞吞噬前,通常会经历 “引力撕裂过程”—— 恒星外层物质会被黑洞引力剥离,形成围绕黑洞旋转的 “吸积盘”,吸积盘因剧烈摩擦会释放出强烈的 X 射线或伽马射线,这一过程可持续数周至数年,很容易被天文望远镜捕捉到。然而,在对 798 颗恒星消失区域的回溯观测中,研究团队并未发现任何异常的高能射线信号,“就像黑洞戴着‘隐身帽’,悄无声息地把恒星‘咽’了下去,没有留下一点残渣”,尼尔森教授这样形容。

推测二:“星际尘埃云” 临时遮挡,造成 “消失假象”

另一种可能性是,这些恒星并未消失,而是被突然飘来的星际尘埃云遮挡。星际空间中漂浮着大量由气体和尘埃组成的云团,当尘埃云恰好位于地球与恒星之间时,会吸收或散射恒星的光,导致地球上的望远镜 “看不见” 恒星,形成 “消失” 的假象。

为验证这一推测,研究团队对消失恒星所在天区进行了 “多波段观测”—— 除了可见光波段,还观测了红外线、无线电波等波段(尘埃云对不同波段的光遮挡能力不同,红外线通常能穿透尘埃)。结果显示,在红外线波段,这些恒星的 “位置” 也没有出现任何信号。更关键的是,星际尘埃云的移动速度通常较慢,且会在星图上留下 “渐变的遮挡痕迹”,而非像此次这样 “瞬间消失、毫无过渡”。因此,“尘埃遮挡说” 也被暂时排除。

推测三:恒星 “自我隐藏”,进入特殊演化阶段

部分天文学家提出,这些恒星可能进入了一种人类尚未发现的 “特殊演化阶段”,主动 “隐藏” 了自己的光芒。例如,某些大质量恒星在演化后期,可能会抛射出厚厚的气体外壳,这些外壳会像 “茧” 一样包裹恒星,使恒星的光无法穿透,从外界看来就像 “消失” 了;或者,一些白矮星(恒星死亡后的残骸)可能因某种机制,突然停止辐射能量,变成 “黑矮星”—— 但目前科学界认为,白矮星冷却成黑矮星需要数百亿年,远超过宇宙当前 138 亿年的年龄,不可能在 10 年内完成这一过程。

此外,研究团队还发现,这些消失的恒星分布在 22 个天区中,并非集中在某一区域,这意味着它们不太可能同时进入同一特殊演化阶段。因此,“自我隐藏说” 也面临着难以解释的矛盾。

推测四:“地外文明” 的 “戴森球” 工程,遮挡恒星光芒

这一略带科幻色彩的推测,近年来逐渐受到部分天文学家的关注。“戴森球” 是著名物理学家弗里曼・戴森在 1960 年提出的概念:一个高度发达的地外文明,为了获取恒星的全部能量,可能会建造一个巨大的球形结构,将恒星包裹起来,仅留下少量能量供自身使用 —— 这样一来,从宇宙其他地方观测,这颗恒星的光芒就会大幅减弱甚至消失。

支持这一推测的学者认为,798 颗恒星的 “集体消失”,可能是多个地外文明同时启动 “戴森球” 工程的结果;且这些恒星均为 “主序星”,能量稳定,正是地外文明理想的 “能量来源”。但反对者则指出,建造 “戴森球” 需要消耗海量的物质(仅包裹一颗太阳大小的恒星,就需要拆解数十个地球大小的行星),且工程周期极长,很难想象多个文明会在同一 10 年里完成这一壮举;更重要的是,“戴森球” 并非完全 “遮光”,其运行过程中会释放出特定频率的红外线(能量辐射的余热),但观测中并未发现这种 “戴森球特征辐射”。

推测五:宇宙 “时空结构” 出现异常,恒星 “坠入” 未知维度

这是最前沿也最富争议的推测。部分理论物理学家认为,宇宙可能存在超过 4 个维度(我们目前能感知的是 3 个空间维度 + 1 个时间维度),而恒星的神秘消失,可能是由于局部时空结构发生 “褶皱” 或 “断裂”,导致这些恒星坠入了人类无法观测的 “额外维度”,或是进入了另一个平行宇宙。

这一推测基于 “弦理论” 和 “多元宇宙理论”,但目前缺乏直接的观测证据。尼尔森教授表示:“我们不排除任何可能性,包括那些超出当前物理学框架的推测。毕竟,宇宙的复杂程度,远超人类的想象 —— 就像 100 年前的人类无法理解‘黑洞’和‘暗能量’一样,今天的我们,或许也正面临着认知的‘天花板’。”

三、认知冲击:恒星消失背后的 “宇宙新谜题”

无论 798 颗恒星消失的真相是什么,这一现象都已对人类的宇宙认知造成了三重冲击。

首先,它打破了 “恒星生命周期可预测” 的传统认知。在此之前,天文学家认为,恒星的演化路径是清晰的:从星云诞生,经历主序星阶段,最终根据质量大小变成白矮星、中子星或黑洞 —— 每一个阶段都有明确的物理特征和时间尺度,绝不可能 “跳过” 多个阶段,在 10 年内突然消失。而此次发现,意味着宇宙中可能存在一种全新的 “恒星消亡机制”,或是一种人类尚未掌握的 “天体物理过程”。

其次,它让 “地外文明存在的可能性” 再次成为焦点。尽管 “戴森球” 推测尚未被证实,但这一现象提醒我们:在浩瀚宇宙中,人类或许并非 “唯一的智慧生命”;那些我们无法解释的天文现象,可能隐藏着地外文明的 “痕迹”。正如美国搜寻地外文明计划(SETI)负责人安德鲁・西米恩所说:“我们不能用‘已知的物理规律’去框定‘未知的宇宙’—— 恒星消失案,或许是地外文明向我们发出的‘信号’,只是我们还没读懂。”

最后,它暴露了人类天文观测的 “局限性”。此次消失的 798 颗恒星,均位于距离地球 1000-10000 光年的范围内 —— 这在宇宙尺度上只是 “近邻区域”,却仍有如此多的未知现象。这意味着,我们对更远宇宙(如数十亿光年外的星系)的认知,可能存在更多 “偏差”;而现有的观测设备和技术,或许还无法捕捉到宇宙中所有的 “关键信息”。

四、未来探索:为 “恒星失踪案” 寻找答案

目前,国际天文学界已启动多项专项研究,试图揭开 798 颗恒星消失的真相。

一方面,研究团队将扩大观测范围,对更多天区进行 “回溯性观测”—— 通过调取世界各地天文台过去 50 年的存档星图,寻找是否有更多恒星曾出现 “神秘消失” 的情况,进而分析这些恒星的共同特征(如质量、距离、周围环境等),为推测提供更多数据支撑。

另一方面,新一代观测设备将投入使用。例如,欧洲空间局计划在 2027 年发射的 “柏拉图望远镜”(PLATO),具备 “超高精度测光” 能力,能监测恒星亮度的微小变化;美国国家航空航天局(NASA)正在研发的 “南希・罗马太空望远镜”,则能观测到更远距离的恒星,且分辨率是哈勃望远镜的 100 倍 —— 这些设备,有望捕捉到 “恒星消失瞬间” 的关键细节。

此外,跨学科合作也在加强。天文学家、理论物理学家、天体生物学家将共同组建 “恒星消失研究联盟”,从不同角度分析数据,甚至尝试在实验室中模拟 “恒星被黑洞吞噬”“时空结构异常” 等场景,验证各种推测的可行性。

正如尼尔森教授在接受采访时所说:“恒星的消失,不是宇宙的‘恶作剧’,而是它向我们抛出的‘思考题’。每一个未解之谜,都是人类探索宇宙的‘新起点’—— 或许在未来 10 年,我们就能找到答案;但即便暂时找不到,这份‘对未知的好奇’,也会指引我们继续前行。毕竟,人类对宇宙的认知,正是在不断‘打破旧观念、发现新规律’中,一步步走向深入。”

夜空依旧深邃,那些消失的恒星,或许正在宇宙的某个角落,等待着人类揭开它们的秘密。而这场 “宇宙谜题” 的解答,也将重新定义我们对 “恒星”“生命” 乃至 “宇宙本身” 的理解。

关于未来恋人选项都会出现在一个触摸屏幕上,供你选择和定制早在20世纪90年代末,科幻小说界最高奖项“星云奖”获奖作家埃伦·卡拉奇思就写过一篇名为《定制小妹》的短篇小说,小说描写的是按照需求定制婴儿的故事。...

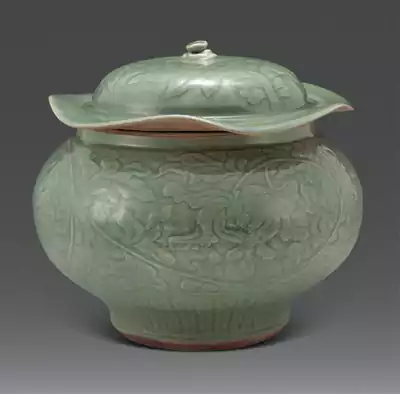

名称:龙泉窑青瓷荷叶盖罐年代:南宋题材:罐状器皿材料:青瓷规格:高31.3厘米,宽23.8厘米价值:现存南宋龙泉青瓷中最大的一件瓷器,在宋瓷中,荷叶形盖罐全球仅一件,被封为中国...