七言排律:观海礁红衣女:沧溟万里接天悠 独倚危礁瞰碧流

观海礁红衣女作者 平炎沧溟万里接天悠,独倚危礁瞰碧流。风拂青丝牵素浪,裙裁丹绮映丹丘。潮来漫湿凌波袜,汐去空留浣月鸥。远望归帆凝黛色,近听涛韵锁眉头。云边雁影随波...

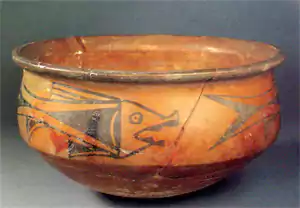

名称:人面鱼纹彩陶盆

年代:仰韶文化

题材:陪葬陶器

材料:细泥红陶

规格:高16.5厘米,口径39.8厘米

价值:中国陶器文化颠峰时期的代表作品

出土与馆藏

1953年春天,中国陕西省西安市半坡村灞桥火力发电厂在施工的时候,无意间发现了一处古代遗址,这就是后来著名的半坡遗址。到1955年,经考古专家挖掘发现,半坡遗址现存面积约有5万平方米,分为居住区、制陶区和墓葬区3个部分。其中居住区有较深的壕沟围绕四周,房屋为地面建筑和半地下建筑,多呈方形或圆形。在居住区中央有一个长方形的大屋,据专家分析,这是氏族集体活动的场所。半坡遗址发掘的总面积为1万平方米,共发掘房屋遗址46座、圈栏遗址2座、贮藏各类物品的地窖200多处、成人墓葬174座、儿童瓮棺墓葬73座、烧陶窑遗址6座。此外,还发掘出大量生产工具和生活用品,其中有7件陶器引起专家重视,陶器是红色彩陶,上面绘制了黑色、褐色和白色花纹,有人面、鱼类、麋鹿等图形,还有多种特殊符号,据判断可能是最原始的文字符号。

在出土的7件彩陶中,5件为器物残片,两件较为完整,其中有一件就是人面鱼纹彩陶盆。据分析考证,人面鱼纹盆作为儿童瓮棺的棺盖,属于一类特制的葬具。上面绘制的人面图案由人鱼合体而成,人头的装束特异,似乎在从事某种宗教活动。由于人面图案的装束与当时巫师的装扮特征类似,因此彩陶盆上的图画一般被认为象征巫师请鱼神附体,为夭折的儿童招魂祈福。也有专家认为,彩陶盆上的人面与鱼纹共存,构成人鱼合体,寓意鱼已经被充分神化,可能是作为一种图腾来加以崇拜。

20世纪50年代这件在陕西省西安市半坡遗址所发掘出的人面鱼纹彩陶盆,当属仰韶彩陶艺术的代表,目前此盆收藏在中国国家博物馆。

艺术价值

半坡遗址是6000-7000年前母系氏族社会繁荣时期存留下来的遗址,属于原始社会新石器时代文化。人面鱼纹彩陶盆是新石器期间的陶器珍品,高度为 16.5厘米,口径是39.8厘米。盆口绘制有断断续续的黑色彩带,里面用黑彩画出两组相对的人面鱼纹。人面呈圆形,头顶存在如同发髻的尖状物以及鱼鳍形饰物。前额的右边是黑色,左边呈黑色半弧形。眼睛细而且平直,好像闭上。鼻梁高挺,如同倒过来的“T”字形。嘴巴两旁各有一条变形鱼纹,鱼头和人嘴轮廓融合,最里面似乎有两条大鱼。而且,位于人脸的双耳部位也存在对称的两条小鱼,进一步组合为形象独特的人鱼合体。另外,两个人面中间,绘制了两条大鱼,好像在互相追逐。

这两条鱼的鱼头以及鱼身呈三角形,眼睛圆圆的,鱼身绘出斜方格,类似鱼鳞。

人面鱼纹彩陶盆颜色鲜艳,色彩和图案都极富艺术价值。鱼纹刻画得极其逼真,鱼头仅用寥寥几笔,便将鱼的神态刻画得详尽而细致,鱼身上没有鱼鳞,而是借助对称的菱形图案进行修饰,代替鱼鳞的样子,极具律动感。此外,人面在鱼群里沉静闭目,神情坦然,整幅画面结构清新,动感十足,生气盎然,图案鲜明的同时也充斥着一种奇幻色彩。

人面鱼纹彩陶盆的主要原料是细泥,陶胚制作完成后,用赤铁矿粉以及氧化锰做颜料进行上色,然后置入窑中烧制。彩陶盆口敞开卷曲,盆底比较平整,腹部外凸,也非常深。盆里面非常光滑,盆外却很粗糙。由于古时候陶窑的封闭效果差,最后导致在橙红底色表面呈现出黑、红两种颜色。

人面鱼纹彩陶盆艺术风格奇特,是我国古代先民智慧工艺的结晶,北京奥运福娃的头饰设计灵感就借鉴了人面鱼纹的设计。福娃主设计师吴冠英说,人面鱼纹盆画面中表现出一种人和鱼、人和自然、天人融合的和谐之美,而这些正是极具特色的中国文化符号。

背后的故事

仰韶文化的彩陶图案中存在非常多动物样式的绘画,如鱼、鹿及蛙等,其中鱼纹是典范,人面鱼纹彩陶盆被艺术界评论为彩陶中的绝佳之作。

有的学者根据《山海经》中曾有巫师珥两蛇的说法,认为人面鱼纹表现的是巫师珥两鱼,所以此类画像大部分是巫师祈求鱼神附体,借鱼的身体到冥界去给夭折的儿童招魂祈福,也有可能是巫师在施法的时候佩戴的一种面具,以增强神秘感和神圣感。

此外,有专家认为,在原始社会的生活中,图腾崇拜属于他们的精神生活以及最早的信仰寄托,所以在先民的艺术行为中,图腾徽号大多都被刻在一些器物表面。半坡人是依水居住,半坡彩陶上所画的鱼纹极有可能属于图腾崇拜,人和鱼交互着画在一块,象征着人与鱼紧密联系,是你中有我,我中有你,互相依存的关系。同时,从人面鱼纹肃穆的形象来看,在某种范围里面呈现出权威性的特指图像,极有可能是权力的象征。在部落里,谁能够获得这个图像,谁就是部落的领袖,获得支配别人的权利,这也是一种权利崇拜的象征。

也有专家从进化论的角度提出了一个说法,上古时期的人类对自己到底从哪里来感到极其迷茫。因为半坡人生活在水边,于是他们心中有可能认定鱼是自己的祖先。因此,半坡先民将鱼化作了神祇,进行崇拜,并制作了人面鱼纹彩陶盆作为殉葬品和仪式器具。