光景宛如昨-这游戏我们小时候经常玩-画/丰子恺-文/丰陈宝 丰一吟

光景宛如昨这游戏我们小时候经常玩。一个孩子在前,另一个孩子弯下身体,头顶着前面那孩子的腰部,便形成一匹下有四脚的“马”。如果有小小孩,还可由大人扶着骑在马背上。做...

一、三毛的一生:热烈而孤勇的流浪史诗

三毛(1943 年 3 月 26 日-1991 年 1 月 4 日),本名陈懋平,后改名陈平,出生于重庆,成长于台湾,是中国当代极具影响力的作家与旅行家。她的一生以 “流浪” 为底色,充满浪漫主义的传奇色彩,却也暗藏着对孤独与自由的永恒追寻。

1. 早年:敏感与叛逆的灵魂觉醒

三毛自幼表现出对文学的超常热爱,却因性格敏感、不适应传统教育体系,12 岁时因数学成绩受辱休学,在家中自学古文、绘画与外语。这段经历让她早早与现实世界保持距离,将精神寄托于书籍与想象,也塑造了她独立、叛逆的人格。20 岁时,她在文化学院哲学系旁听,后因情感挫折远赴西班牙马德里大学留学,开启了她 “在路上” 的人生。

2. 巅峰:撒哈拉的爱情与创作黄金期

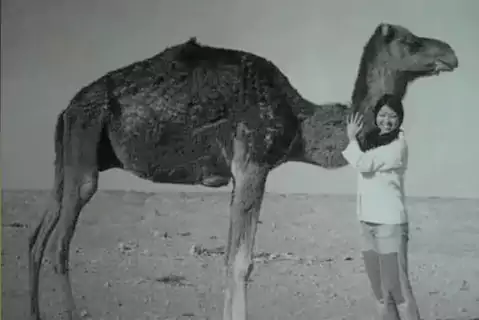

1973 年,三毛与西班牙青年荷西在撒哈拉沙漠结婚,这段婚姻成为她生命中最炽热的篇章。在沙漠的生活里,她体验着贫瘠与孤独,却以乐观捕捉日常的诗意:与当地人的温情互动、沙漠中的星空与风沙、简陋小屋的布置与烟火气,都被她写入《撒哈拉的故事》(1976)。这部作品让她一举成名,文字中 “把苦日子过成诗” 的生命力感染了无数读者。

3. 离别:失去与漂泊的下半场

1979 年,荷西在潜水时意外身亡,三毛的世界轰然崩塌。她在《梦里花落知多少》中直面丧夫之痛,文字泣血却不失力量。此后,她带着对荷西的思念继续流浪,游历中南美洲、非洲,写下《万水千山走遍》,记录不同文化中的孤独与共鸣。晚年她回归台湾,任教于文化大学,却始终未能摆脱内心的漂泊感。1991 年,三毛因抑郁症在医院自缢身亡,留给世界无尽的唏嘘。

二、三毛的文学艺术评析:以真诚为笔,以生命为墨

三毛的文学作品跨越了地域与时代,至今仍被读者珍视,其艺术特色可从三个维度解析:

1. 主题内核:自由、爱与孤独的永恒追问

三毛的创作始终围绕 “人如何与自我、他人、世界相处” 展开:

对自由的极致追求:她笔下的 “流浪” 不仅是地理空间的移动,更是精神自由的象征。从撒哈拉到中南美洲,她拒绝被世俗规训,用行动诠释 “生命不是用来遗忘的,而是用来燃烧的”。

爱的多重形态:她写爱情(与荷西的生死相依)、写亲情(与父母的细腻互动)、写陌生人的善意(沙漠中邻居的馈赠),文字中没有刻意煽情,却让 “爱” 成为对抗孤独的温暖力量。

孤独的诗意转化:三毛从不避讳孤独,反而将其视为生命的底色。在《雨季不再来》中,她写少女时代的迷茫;在《撒哈拉的故事》中,她写沙漠中的隔绝;在晚年作品中,她写失去爱人后的空洞。但她总能在孤独中挖掘诗意,让读者在共鸣中获得慰藉。

2. 叙事风格:“非虚构” 的真诚与 “生活化” 的诗意

三毛的文字打破了传统文学的精英化壁垒,形成了独树一帜的风格:

“私语式” 叙事:她以第一人称 “我” 为核心,将个人经历坦诚铺陈,如与荷西的拌嘴、沙漠中做饭的窘迫、丧夫后的失眠,细节真实到仿佛读者在听朋友倾诉,这种 “非虚构” 的真诚感让她的作品极具代入感。

生活美学的提炼:她擅长从平凡生活中捕捉诗意:沙漠里用轮胎做沙发、用铁皮桶做饭,菜市场的烟火气、异乡人的笑容,都被她以灵动的语言转化为 “生活艺术”,让读者明白 “诗意不在远方,而在用心生活的每一刻”。

跨文化的温情视角:作为早期 “全球化书写” 的代表,三毛在作品中展现了对不同文化的尊重与共情。她写撒哈拉威人的淳朴、拉丁美洲人的热情,没有居高临下的猎奇,而是以平等的视角记录文化碰撞中的人性光辉,这种包容的态度在今天仍具启示意义。

3. 文学影响:跨越时代的精神符号

三毛的文学价值不仅在于文本本身,更在于她塑造了一种 “生活方式的范本”:

她让 “旅行文学” 在中国普及,打破了传统游记的猎奇框架,将旅行与个人成长、精神探索结合,影响了后来的背包客文化与生活美学写作。

她的文字击中了现代人的精神痛点:在快节奏的社会中,人们渴望逃离却缺乏勇气,而三毛用一生证明 “按照自己的意愿生活” 的可能性,成为几代人心中的 “精神偶像”。

尽管学界对其文学 “艺术性” 存在争议(部分批评认为其文字过于直白、缺乏技巧),但她的 “真诚” 恰恰是最珍贵的艺术特质 —— 文学的本质是情感的传递,而三毛用最朴素的语言完成了这一使命。

三、总结:永远的 “流浪诗人”

三毛的一生是对 “热爱” 与 “自由” 的践行,她的文学是生命的直接投射:热烈时如撒哈拉的烈日,温柔时如沙漠的月光,悲伤时如落雨的长夜。她或许不是技巧最精湛的作家,却是最 “真” 的作家 —— 用生命体验浇灌文字,让每一个普通人在她的故事中看到自己对爱、自由与诗意的渴望。正如她在《撒哈拉的故事》中写道:“生命的过程,无论是阳春白雪,青菜豆腐,我都得尝尝是什么滋味,才不枉来走这么一遭。” 这份孤勇与真诚,让她成为中国文学史上永不褪色的流浪符号。

荷西的死亡是三毛生命中最沉重的打击,其潜水意外的具体细节在三毛的文字与相关记录中有着清晰的还原,核心原因是潜水作业中的设备故障与环境风险叠加导致的不幸事故。

1979 年 9 月 30 日,荷西在西班牙加那利群岛的拉帕尔马岛(La Palma)附近海域进行潜水作业。他当时的工作是为当地一家潜水公司打捞沉船残骸,这是他熟悉的职业(荷西生前为潜水工程师)。根据三毛在《梦里花落知多少》中的回忆及后续报道,事故的关键过程如下:

设备隐患:荷西当天使用的潜水氧气筒存在阀门故障,导致氧气供应中断。潜水时,氧气是生命保障,阀门失灵直接切断了他的呼吸来源。

环境风险:事发海域的海底地形复杂,沉船残骸周围可能存在暗流或障碍物。在氧气中断的紧急情况下,荷西可能因缺氧导致意识模糊,无法及时上浮或避开危险地形。

救援延误:由于潜水作业时同伴未能第一时间察觉异常,发现荷西失踪后展开搜救的时间被延误。当最终找到他时,荷西已因缺氧和溺水不幸身亡,年仅 28 岁。

三毛在文中痛彻心扉地描述了接到消息后的崩溃,以及面对荷西遗体时的绝望。这场意外的残酷之处在于,荷西是经验丰富的潜水员,却因设备故障这一 “本可避免的疏忽” 失去生命,这种偶然性让悲剧更添遗憾。荷西的离世不仅终结了两人在撒哈拉沙漠开启的浪漫生活,也成为三毛文学创作中 “离别与思念” 主题的核心源头,她后期的文字中始终带着对荷西的深切怀念。

荷西全名为荷西・马利安・葛罗(José María Quero y Ruíz),1951 年出生于西班牙。1979 年 9 月 30 日,他在西班牙加那利群岛拉帕尔马岛附近海域进行潜水作业时遭遇意外,不幸丧生,年仅 28 岁。

荷西与三毛的爱情故事是华语文学中极具浪漫色彩的篇章。两人相识于三毛留学西班牙期间,荷西当时还是个少年,却对三毛一见钟情。多年后,他们在撒哈拉沙漠结婚,共同度过了 6 年充满烟火气与诗意的婚姻生活。荷西的早逝成为三毛生命中无法愈合的创伤,她在《梦里花落知多少》等作品中反复书写这段痛失挚爱的经历,字里行间的深情与绝望让无数读者为之动容。荷西短暂却炽热的生命,也因三毛的文字永远留在了读者的记忆中。