未婚者如何雌雄同体? 只要人类存在 性别利己主义就不会消失,例子参见所有男人

未婚者如何雌雄同体?只要人类存在,性别利己主义就不会消失,例子参见所有男人的征婚标准和所有女人的征婚标准。你会发现,满足征婚标准的人全世界只有一个,不是比尔·盖茨也不是安吉丽娜·茱利,而是该征婚标准制订...

社会主义兄弟

1932年,马林·伊万诺夫出生于保加利亚。因为父母相继离世,两岁时他便被铁匠夫妇收养,改姓为瓦尔班诺夫。他先在保加利亚的首都索非亚学习雕塑,1953年,随着“二战”结束,社会主义阵营连接紧密,他作为社会主义阵营国家的学生来到中国交换。“万曼”就是他在北京大学学中文时老师给他起的名字。1954年,他进入中央美术学院学习国画和中国的艺术史。一年后,他来到中央美术学院工艺美术系,并在1956年转入刚刚成立的中央工艺美术学院,攻读“编织艺术”的研究生。

工艺美术在当时属于“实用美术”,与“国油版雕”(国画、油画、版画、雕塑)这些被认为是纯艺术的专业不同,工艺与“生产”和“功能”更近,与“创造”和“艺术”更远。在当时,一批艺术家因国家需要而转向了工艺美术。比如万曼的指导老师柴扉教授(1903-1972)最早学油画(当时还叫“西画”),但后来成为染织系的主任。染织专业包括纺织图案设计和织物印染,为轻工业服务。所以万曼在中国不仅遇到了丝绸、棉线,还碰到了如火如荼的纺织厂。但真正改变他人生方向的是北京的一场展览。1957年,法国艺术家让·吕尔萨( 1892-1966)在北京展出了自己的壁挂作品。壁挂也叫挂毯,内容常常再现绘画名作,讲述国王和圣徒的事迹。但吕尔萨的壁挂并不模仿绘画--那样依赖的是精确计算经纬线,用多色织线模仿油画和蛋彩画的微妙笔触。相反,吕尔萨回归壁挂在欧洲中世纪时的巨幅物理形态,同时吸收包豪斯的设计理念和巴西艺术,用有限的颜色、明确的线条勾勒事物的形状,喜欢用如黑色、金色和红色的织线,显现出散发光芒的蝴蝶、树叶和太阳。强烈的对比色、狂野的线条,还有重新寻回的编织手法,让吕尔萨的作品和模仿传统油画的壁挂区分开来,凸显织物自身的肌理。

吕尔萨的壁挂是工艺品吗?当然,它们依赖精湛的技艺。而大多数时候,吕尔萨并不亲自编制自己的作品,而是让法国古城欧比松壁挂工作室里的女性完成。19世纪时,欧比松的壁挂制作传统业已式微。

万曼后来写道,“编织技术本身发展到巅峰时却带来壁挂艺术的终结,高超的技术反过来摧毁了艺术中的语言和思想审美价值”。壁挂技术发展至成熟,但成熟的地方不过是模仿绘画。吕尔萨在壁挂中的一系列实验启发了万曼去重新寻回壁挂的物理特性,再次发现编织艺术中质朴有力的艺术语言。万曼也自此确认自己的创作将并不仅仅服务于“技艺”和“生产”,还将追求艺术中的美和独创性。

1958年底,万曼离开中国,在漫长的西伯利亚火车上与他同坐的是他的妻子宋怀桂(1937-2006),以及他们的女儿宋晓虹( 1957一)。1954年,22岁的万曼在中央美院读书时碰到了17岁的宋怀桂。当时,宋怀桂在油画系念书。

因为家庭出身良好,她被学校委派帮助保加利亚的留学生解决在学习生活中碰到的问题。也因为这一机缘,两位年轻人陷入热恋。那时与外国人恋爱尚是禁忌,学校发现后立刻禁止了他们之间的联络,但宋怀桂发明了用辫子向万曼传递信号的方法:一根长辫意味着他们可以相会,两根辫子则是不能。他们就这样继续着地下恋情,直到有一天,宋怀桂在寄信时错把给万曼的信寄给了父亲。恋情曝光,一片反对声。但宋怀桂仍执意与万曼结婚,而她选择了一样的方式-写信--来捍卫自己的权利。这次的收信人是时任总理周恩来。宋怀桂在信中争辩说,中国的法律没有禁止中国人和外国人结婚。几个月后,周恩来回信,并且祝福了宋怀桂和万曼,也提醒她可能碰到的文化问题,请她不要忘记自己的文化。1956年,在中央美术学院的礼堂里,万曼与宋怀桂结成夫妇,这也是新中国的第一例涉外婚姻。

回到保加利亚之后,万曼在首都索非亚的一家印刷纺织厂担任首席艺术家与设计师,宋怀桂进入了美术学院的油画系学习。在他的劝说下,当地的尼古拉·帕夫洛维奇美术学院成立了新的科系,教授纺织与壁挂。万曼也通过竞聘成为美术学院的老师。

夹缝中的世界之子

保加利亚在巴尔干半岛上,靠近希腊、土耳其和罗马尼亚,但也离西欧不远。艺术家让·吕尔萨推动了瑞士的洛桑从1962年起举办“洛桑国际壁挂双年展”,虽然主要以西方艺术家为主,但在第一届的58位参展艺术家里,竟然有10位来自东欧和中欧一冷战之中,那里还是苏联的地盘。”洛桑国际壁挂双年展的这一选择,或许是因为吕尔萨很早就注意到捷克和波兰的壁挂艺术家所进行的材料试验,也或许因为壁挂大多被认为是装饰而非艺术家的主观表达,因而不涉政治。谁都没有想到,这一小众的艺术门类促成了冷战中最持久深入、超越意识形态的跨国艺术交流。

第一届双年展上,大多数展出的作品是传统挂毯,由专业工人编织。但波兰艺术家索非娅·布特雷莫维奇和玛丽亚·拉斯凯维茨的作品挑战了人们对挂毯精细、贵重、得体的想象。波兰成为社会主义国家后,编织作为一种属于大众并具有民间传统的艺术形式被官方鼓励,得来比绘画和雕塑更大的自由探索空间,许多艺术家因此转向编织。再加上“二战”中波兰原本的专业挂毯编织工厂损毁严重,艺术家们只得自己动手,用剑麻、汉麻、山羊毛、马毛这些廉价粗砺的材料代替传统挂毯使用的昂贵蚕丝和精纺羊毛。一批颇具实验性的作品因而诞生。它们突出材料的粗糙质感,让壁挂彰显自身的体积,脱离叙事和具体,趋近抽象和写意。虽然这些作品在第一届双年展上引来批评,但让·吕尔萨和双年展的支持者保利夫妇坚定地继续邀请着东欧和中欧艺术家,其中也包括万曼。

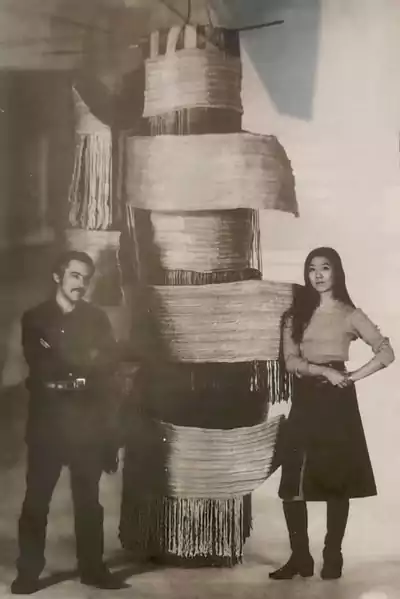

1971年,万曼和宋怀桂合作的壁挂《构成2001》在第五届洛桑国际壁挂双年展展出。这件筒状的作品从屋顶垂挂而下,宽大织片围拢其上、若即若离,织片下还缀着帘幕般的织线。不过,壁挂怎么不是一张毯子了,怎么卷了起来,变成了悬浮在空中的一个筒?很有可能,万曼是受到了同时期波兰艺术家玛格达莲娜·阿巴康诺维齐《红色阿巴康》的启发。在这件巨大的作品中,一片巨大的红色织布形如心脏,但艺术家仿佛挑衅一般,从心脏的中央垂直拉出四米长的红色条带,如鲜血喷涌而出。1969年,这件作品出现在第四届洛桑国际壁挂双年展。阿巴康以她自己的名字为其命名,宣告着她的创造不再囿于壁挂、纺织的种种门类和传统,而仅仅为了自身表达。从20世纪60年代末起,洛桑国际壁挂双年展推动了壁挂这一形式从二维走向三维,也让“壁挂”这一称谓渐渐让位于其他称呼,比如织物和纤维艺术。

万曼在20世纪70年代的创作也在这一脉络中,他的作品时而探索东欧当地历史悠久的姓氏和传统图案,时而借着纤维尝试更具情感性的表达,时而从平面和立体几何出发探索多层结构的关系。这一时期,不管是用整块布片围合,还是用平面上掏空的方式,空间都被引入了万曼作品的内部。他研究了保加利亚当地传统的编织手法,也广泛融汇地中海、土耳其和巴尔干半岛的艺术影响,在具体的作品中处理不同问题,尤其是如何将传统和当代、抽象和具象、材料和情感之间的张力转化为作品的表现力量。

随着万曼获得更多国际上的认可,他受邀在布拉格、巴黎、悉尼、中国等地举办展览和授课。1975年,万曼受邀加入巴黎国际艺术城。国际艺术城在巴黎的市中心,作为艺术家驻地项目,它邀请和支持各国艺术家在这里一同创作和生活。

这一年,宋怀桂以及女儿宋晓虹、儿子宋晓松也移居巴黎。在保加利亚政府的批准下,万曼可以在巴黎长居,参加展览。这些在西方的展览并不强调他的国籍,他和法国艺术家一起展出,成立了壁挂艺术家组合,还被当地画廊代理。在冷战铁幕下的20世纪70年代,万曼反复穿梭于不同阵营和国家。这当然不仅仅是因为幸运。对世界各地艺术、文化和普通人的好奇心,期待被不同文化和地域的人们理解,让万曼放弃了体制的安定与庇护,开始了自己的漂泊。

未婚者如何雌雄同体?只要人类存在,性别利己主义就不会消失,例子参见所有男人的征婚标准和所有女人的征婚标准。你会发现,满足征婚标准的人全世界只有一个,不是比尔·盖茨也不是安吉丽娜·茱利,而是该征婚标准制订...

在上海,我被鬼缠身许多年事情太长,留言内容只有一点点,请允许我一点一点发。我希望你可以教我,我知道也许我是逃不掉。许多事情我从没对人说起,也不敢在坛子里发帖子,会引起很大的争议。也许你是佛道中人,...