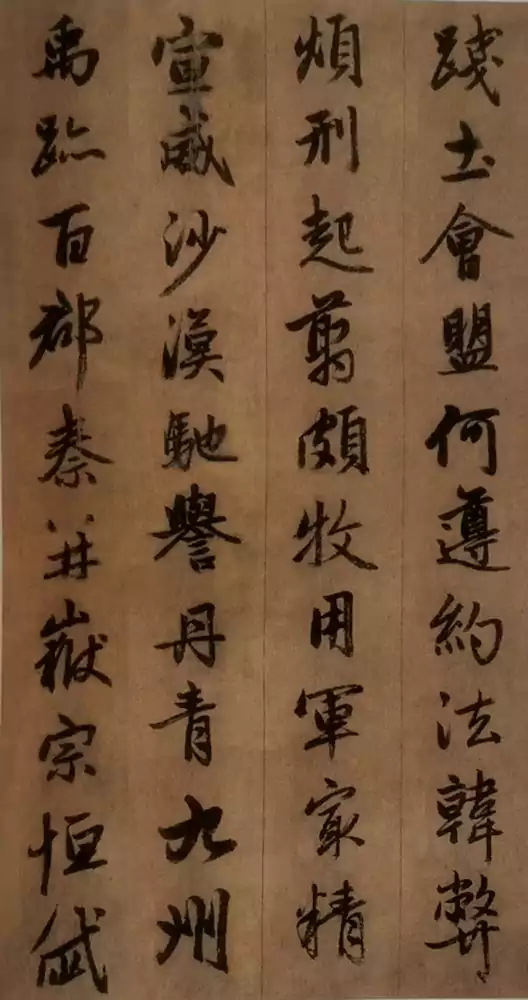

赵孟頫书法《千字文》片段 为了学习而摘录

赵孟頫书法《千字文》片段,为了学习而摘录践土会盟。何遵约法。韩弊烦刑。起翦颇牧。用军宸(最)精。宣威沙漠。驰誉丹青。九州禹跡(迹)。百郡秦并。嶽(岳)宗恒岱

“色” 这个字,在日常语境里几乎成了 “颜色” 的专属代名词 —— 我们说 “红色”“蓝色”,形容花朵的色彩、衣服的色调,却很少有人注意到:在传统文化与哲学语境中,“色” 的内涵远不止 “视觉可见的色彩”,甚至从根源上,它与 “颜色” 的本意相去甚远。“色不是颜色” 这句看似矛盾的话,恰恰揭开了汉字背后被忽略的深层意涵。

一、从甲骨文溯源:“色” 的本义与 “颜色” 无关

若翻开甲骨文,会发现 “色” 的字形与 “色彩” 毫无关联。它的甲骨文写法,左边是 “人” 的象形,右边是 “卩”(jié,像人屈膝而坐的样子),合起来描绘的是 “人屈膝低头的姿态”。这种姿态在古代语境中,常与 “神态、表情” 相关 —— 比如人在敬畏、顺从或情绪波动时,会不自觉地呈现出低头屈膝的状态,而 “色” 最初记录的,正是这种 “由内而外流露的神态”。

《说文解字》对 “色” 的注解也印证了这一点:“色,颜气也。从人,从卩。” 这里的 “颜气”,指的是脸上显露的气色、神情,而非视觉上的色彩。比如《论语》中 “色难” 一词,讲的是 “对父母保持和悦的神色很难”,这里的 “色” 就是 “神态”;《孟子》中 “动容周旋中礼者,盛德之至也”,描述的 “动容”(神色变化),本质也是 “色” 的延伸。

直到后来,“色” 的含义才逐渐拓展:因 “神态” 常与 “肤色、面色” 相关(比如人害羞时面色变红,愤怒时面色铁青),“色” 才慢慢与 “视觉可见的色彩” 产生关联,最终演变成今天我们熟知的 “颜色” 之意。但从根源来看,“颜色” 只是 “色” 的衍生义,而非本义 —— 这正是 “色不是颜色” 最核心的依据。

二、传统文化中的 “色”:超越视觉,指向 “存在与感知”

在道家、儒家等传统文化体系中,“色” 的内涵进一步升华,甚至跳出了 “人” 的范畴,指向更广阔的 “存在与感知”。

1. 道家:“色” 是 “有形之象”,与 “空” 相对

在道家思想中,“色” 常与 “无”“空” 对应,指的是 “一切有形可见的事物或现象”,而非单纯的 “颜色”。比如《道德经》中 “五色令人目盲”,这里的 “五色” 看似是 “红、黄、蓝、白、黑五种颜色”,实则是借 “五色” 代指 “世间纷繁复杂的有形之物”—— 老子想表达的,是 “过度追逐外在的有形之象,会让人迷失本心”,而非 “看太多颜色会让人眼睛失明”。

后来佛教传入中国,“色” 的这一含义被进一步强化,形成 “色即是空,空即是色” 的经典命题。这里的 “色”,同样是 “一切有形有相的物质存在”,包括山川、草木、人、器物等,与 “颜色” 无关。佛教认为,“色” 是因缘和合的产物,没有永恒不变的本质,因此 “色” 的本质是 “空”—— 这一哲学思辨,彻底脱离了 “视觉色彩” 的范畴,让 “色” 成为探讨 “存在本质” 的核心概念。

2. 儒家:“色” 是 “礼仪与德行的外显”

在儒家文化中,“色” 始终与 “人伦、礼仪” 绑定,强调 “通过神色展现内在的德行”。除了前文提到的 “色难”,《论语》中还有 “巧言令色,鲜矣仁” 的表述 —— 这里的 “令色”,指的是 “刻意装出来的和善神色”,儒家认为,靠花言巧语和虚伪神态取悦他人的人,很少有真正的仁德。

儒家还特别重视 “事亲之色”,即对待父母时的神色。《礼记》中记载:“凡为人子之礼,冬温而夏凊,昏定而晨省,在丑夷不争。” 这里的 “礼”,不仅包括物质上的照料,更包括 “始终保持恭敬和悦的神色”—— 在儒家看来,“色” 是 “孝行” 的重要组成部分,比单纯的物质供养更重要。这种对 “色” 的解读,完全围绕 “人的内在德行与外在神态的统一”,与 “颜色” 毫无关联。

三、日常语境中的 “色”:那些被忽略的非 “颜色” 用法

即便在今天的日常用语中,仍有很多 “色” 的用法脱离了 “颜色” 的范畴,只是我们习以为常,未曾察觉:

“气色”:我们说 “某人气色好”,指的是脸上显露的健康状态,而非 “脸上的颜色好看”;若说 “气色差”,也是指神态萎靡、面色憔悴,核心是 “状态”,而非 “色彩”。

“神色”“脸色”:“他神色慌张”“她脸色阴沉”,描述的是情绪通过面部表情传递的状态,比如紧张、愤怒、悲伤等,而非 “脸上呈现出某种颜色”。

“色厉内荏”:这个成语形容 “外表强硬,内心虚弱”,其中 “色厉” 指的是 “神态严厉”,而非 “颜色浓烈”,同样与 “颜色” 无关。

这些用法,本质上都是对 “色” 本义的延续 —— 从 “人的神态” 延伸到 “状态、情绪的外显”,只是随着语言的演变,“颜色” 这一衍生义逐渐成为主流,反而让本义被忽略。

结语:重新理解 “色”,也是重新理解汉字的智慧

“色不是颜色”,这句话并非否定 “色” 可以表示 “颜色”,而是提醒我们:汉字的内涵往往远超表面含义,每个字的背后,都藏着古人对世界、对人性的观察与思考。

从甲骨文的 “人屈膝之态”,到道家的 “有形之象”、儒家的 “德行外显”,再到今天的 “气色”“神色”,“色” 的演变轨迹,其实是一部浓缩的文化认知史 —— 它让我们明白,古人看待 “色”,从不局限于视觉层面的 “色彩”,而是更关注 “内在状态与外在呈现的关联”。

重新认识 “色” 的含义,不仅能帮我们更准确地理解传统文化典籍,更能让我们体会汉字的精妙:一个简单的字,既能描绘有形的色彩,也能承载无形的神态、德行与哲学思辨,这正是汉字最独特的魅力所在。