“我嘞猴来!” 大爷跑修车店配牛,这波操作笑喷人

“我嘞猴来!你这能配不?俺家老牛等着用哩!”修车店老板正蹲在地上拧摩托车螺丝,冷不丁被这么一喊,手里的扳手 “哐当” 掉在地上。抬头一瞅,门口站着个穿蓝布褂子的大...

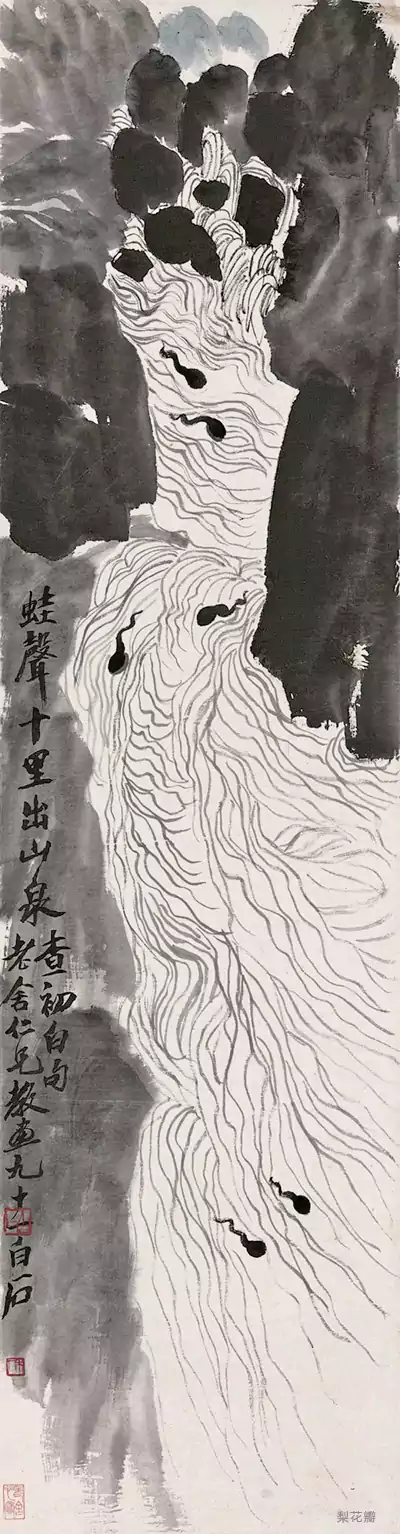

简评《蛙声十里出山泉》

作者:张平保

齐白石的《蛙声十里出山泉》是一幅极具艺术魅力与深远影响力的经典画作,作于 1951 年,是齐白石为文学家老舍所绘。此画以独特的艺术构思、精湛的笔墨技法,展现了中国传统绘画的独特韵味,传达出深邃悠远的意境,堪称艺术史上的不朽杰作。

一、艺术构思:独辟蹊径,以形写声

这幅画的最大亮点在于其精妙绝伦的构思。老舍以 “蛙声十里出山泉” 为题向齐白石求画,这一题目颇具难度,难在如何将无形的 “蛙声” 通过视觉艺术呈现出来。齐白石没有落入俗套地直接描绘青蛙,而是巧妙地运用了 “以形写声” 的手法。画面中,他只画了从山涧乱石中潺潺流出的一股清泉,几只活泼灵动的小蝌蚪顺着泉水欢快地游弋。画家通过描绘出山泉与蝌蚪,利用联想的艺术手法,让观者由蝌蚪联想到青蛙,进而由青蛙联想到蛙声。在欣赏画作时,观者仿佛能顺着蜿蜒的山泉水流,听到那从十里之外隐隐传来的阵阵蛙鸣,生动地将听觉感受转化为视觉形象,实现了艺术通感的绝妙效果。这种独特的构思,展现了齐白石超凡的艺术想象力与创造力,打破了绘画艺术在表现形式上的局限,赋予了画面无限的延伸空间与想象余地。

二、笔墨技法:笔精墨妙,形神兼备

从笔墨技法来看,齐白石将中国传统绘画的笔墨韵味发挥到了极致。他以简洁而富有表现力的线条勾勒出山涧的石头轮廓,线条刚劲有力、流畅自然,通过线条的疏密、长短和转折变化,生动地表现出石头的形态、质感与立体感。在描绘泉水时,画家运用留白的手法,不着一笔,却通过周围笔墨的烘托,让观者清晰地感受到泉水潺潺流淌的动态之美,达到了 “此处无声胜有声” 的艺术境界。而对于小蝌蚪的刻画,更是体现了齐白石精湛的笔墨功夫。他用浓淡适宜的墨色,寥寥数笔便勾勒出小蝌蚪灵动的身姿,小蝌蚪的头、身、尾比例恰当,形态活泼可爱,墨色的浓淡变化恰到好处地表现出小蝌蚪在水中的光影效果,仿佛它们正在清澈的泉水中自在嬉戏,极具生命力。整幅作品笔墨简洁却形神兼备,每一处笔墨都蕴含着画家深厚的艺术功底与对生活细致入微的观察。

三、画面布局:虚实相生,意境悠远

在画面布局上,《蛙声十里出山泉》体现了中国传统绘画 “虚实相生” 的美学原则。画面的主体部分 —— 山涧、清泉和蝌蚪,被画家以细腻的笔触描绘得栩栩如生,这是画面的 “实” 处。而画面上方大片的空白,则留给观者无尽的想象空间,代表着十里之外那看不见却能通过联想感知到的深山幽谷和此起彼伏的蛙声,此为画面的 “虚” 处。虚实之间相互映衬、相互补充,形成了一种独特的艺术张力。山涧清泉从画面底部蜿蜒向上延伸,蝌蚪顺着水流方向游动,引导着观者的视线逐步向上,最终消失在那片空白之中,使观者的思绪也随之飘向远方,仿佛置身于那宁静幽深、充满生机的山林之中,亲身感受着大自然的美妙与神奇。这种虚实相生的布局方式,营造出了一种悠远、空灵的意境,让观者在欣赏画作时能够获得心灵的宁静与精神的愉悦,同时也展现了中国传统绘画独特的意境美与含蓄美。

四、文化内涵:传承经典,回归自然

《蛙声十里出山泉》不仅在艺术表现形式上取得了卓越成就,还蕴含着深厚的文化内涵。这幅画继承了中国传统文人画的审美情趣与文化精神,体现了画家对自然的热爱与敬畏之情。在中国传统文化中,自然一直是文人墨客们创作的重要源泉,他们通过对自然景物的描绘来表达自己的思想情感与人生理想。齐白石作为一位深受传统文化熏陶的艺术家,他以敏锐的艺术感知力捕捉到了自然中最生动、最美好的瞬间,并将其融入到自己的画作之中。在这幅作品中,我们看到的不仅仅是一幅描绘山水与蝌蚪的画作,更是画家对自然生命的礼赞,对宁静、和谐生活的向往。同时,这幅画也提醒着人们在现代快节奏的生活中,要放慢脚步,回归自然,去发现和感受大自然的美好,从中汲取生命的力量与智慧。

《蛙声十里出山泉》凭借其独特的艺术构思、精湛的笔墨技法、巧妙的画面布局以及深厚的文化内涵,成为了中国绘画史上的一座不朽丰碑。它不仅展现了齐白石卓越的艺术才华,也为后世艺术家提供了宝贵的创作借鉴,激励着人们不断探索和创新,传承和发扬中国传统绘画艺术的优秀文化遗产。

“我嘞猴来!你这能配不?俺家老牛等着用哩!”修车店老板正蹲在地上拧摩托车螺丝,冷不丁被这么一喊,手里的扳手 “哐当” 掉在地上。抬头一瞅,门口站着个穿蓝布褂子的大...

珠海市体育中心内发生一起嫌疑人驾车冲撞市民的重大案件警情通报2024年11月11日19时48分许,珠海市体育中心内发生一起犯罪嫌疑人驾车冲撞锻炼市民的重大恶性案件,致35人经抢救无效死亡、43人受伤住院治疗(暂无生...