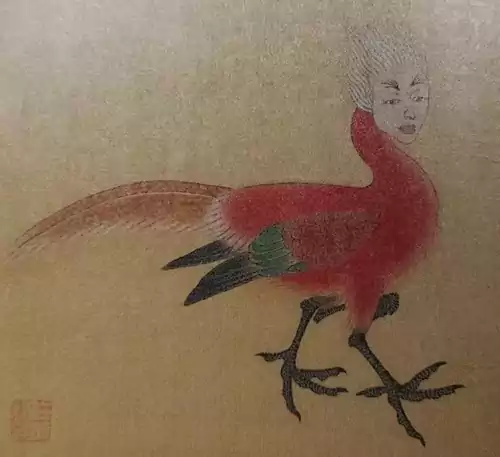

山海经里的奇怪动物 其状如鸡 五采而文 名曰凤皇 食者不肿 可以已痔

东五百里,曰祷过之山,其上多金玉,其下多犀,状如而白首,三足人面,其名曰瞿如,其鸣自号也。浪水出焉。流注于海。其中有虎蛟,其状鱼身而蛇尾,其音如鸳鸯,食者不肿,可以已痔。又东五百里,曰丹穴之山,其...

作者 洛阳 平炎

明末清初的江南烟雨里,总飘着一缕挥之不去的沉郁。那是吴梅村的诗魂在低吟,是一个文人在王朝更迭的洪流中,用笔墨刻下的生命印记。提起吴伟业,字梅村,浮现在眼前的不仅是 “江左三大家” 的文坛盛誉,更是一幅交织着家国破碎与个人挣扎的乱世长卷。

梅村的笔,是历史的见证者。明亡之前,他曾是崇祯朝的少年进士,翰林院的清贵之臣,在江南的杏花春雨里饱读诗书,意气风发。那时的诗里,尚有 “白门杨柳好藏鸦,谁道扁舟荡桨斜” 的闲逸,有 “江南好,画舫趁流霞” 的温婉。可甲申之变的炮火,轻易撕碎了文人的风雅旧梦。李自成入京,崇祯自缢,清军入关,铁蹄踏碎江南的柔媚,也踏碎了梅村心中的家国。他曾隐居乡里,试图以沉默对抗乱世,却终究逃不过命运的裹挟 —— 清廷的威逼利诱下,他被迫北上仕清,成为那个时代 “二臣” 群体中的一员。

这份被迫的仕宦经历,成了梅村一生的精神枷锁,也化作他诗歌中最沉痛的底色。读《圆圆曲》,“恸哭六军俱缟素,冲冠一怒为红颜” 的名句背后,是对吴三桂降清的辛辣讽刺,更是对王朝倾覆的无声悲叹。诗中从陈圆圆的身世写起,却字字句句指向家国兴亡的荒诞与悲凉,叙事婉转如泣如诉,将个人命运与时代洪流缠绕交织,开创了 “梅村体” 七言歌行的巅峰。而那句 “妻子岂应关大计,英雄无奈是多情”,看似评说他人,实则藏着诗人自己在忠与孝、守与降之间的无尽纠结。

梅村的诗,总带着一种 “欲说还休” 的隐痛。他写《松山哀》,哀悼明军的松山之败,“昨日羽书来幕府,半夜移营拔旗鼓” 的仓皇,藏着对故国军队溃败的痛惜;他写《五人墓碑记》,歌颂苏州民众反抗阉党的义举,“死亦何所求,死亦何所用” 的呐喊,是对气节的向往,也是对自身选择的无声叩问。即便在描绘山水的诗作里,也常渗着挥之不去的愁绪,“青山遮不住,毕竟东流去” 的喟叹,何尝不是他对历史洪流与个人无力感的深沉体悟?

晚年的梅村,褪去了官场的虚饰,回归江南故里。他在病榻上写下《临终诗》,“忍死偷生廿载馀,而今罪孽怎消除?受恩欠债须填补,纵比鸿毛也不如”,字字泣血,道尽了内心的愧疚与悔恨。这份真诚的忏悔,让他跳出了简单的 “忠臣” 或 “贰臣” 的标签,成为一个有血有肉的乱世文人样本。他的痛苦,是时代的痛苦;他的挣扎,是无数知识分子在历史夹缝中的共同挣扎。

如今再读梅村诗,早已超越了对 “二臣” 的道德评判。在那些沉郁顿挫的诗句里,看到的是一个文人对家国最深沉的眷恋,对命运最无奈的妥协,对气节最执着的守望。他的诗如江南的秋雨,绵密而寒凉,却在寒意中藏着生命的韧性。吴梅村的印象,终究是乱世文心的绝唱 —— 在破碎的山河里,他用笔墨为时代立传,用愧疚为灵魂称重,最终让自己的名字,与那个风雨如晦的时代一起,永远留在了中国文学的星河中。