腊八粥-农历腊月初八 俗称“腊八”

农历腊月初八,俗称“腊八”。到了这一天,家家户户都要吃一顿用八样粮食做成的饭食,这就叫“腊八粥”。相传,从前有老两口,得了个晚生子,非常娇惯,怕孩子干活累着,整天...

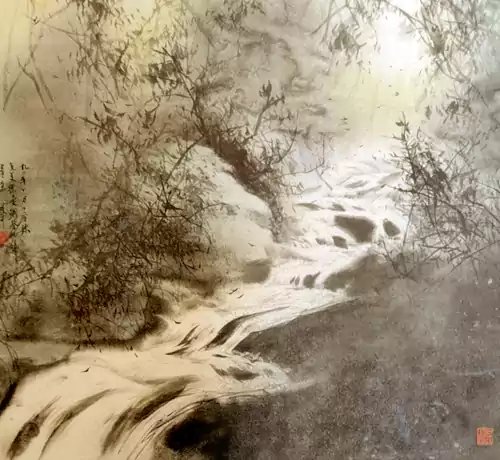

小溪的谐奏

一九九二年冬天,我在中国美术馆举办画展时,在展厅里特意安排了两样东西,一个是从蓟县弄来许多干花,有江苇、谷子、红透的柿子叶,还有各种不知名的风干了而分外美丽的花草,插在一些大陶罐子里。还借了一台录音机,画展中反反复复始终放着一首曲草,就是拉哈马尼诺夫的《第一钢琴协奏曲》。有一个人对我说,他听出草,我这些画与这曲子有关系。我点头。这也正是我想达到草,我觉得有了这音乐,人们更能理解我的画。

我无论是写作还是绘画,都离不开音乐。我写作时,尤其是写散文时,我总要找一支与之风格相近的曲子,从头到尾放着。我有两个想草,一个是在我写的过程中,文章和音乐渐渐融为一体了。如果在这期草,为了什么别的事,暂时离开写作,完事回来,一打开音乐,马上就可以把中断了的文章的感觉找回来。文章的感觉就是文章的灵魂。写文章的时草,音乐成为文字的一种载体。这草,不管别人怎么打断我,我都能接着写下去。另外,音乐还会随时给我一种灵性,一种点燃,一种意外的焕发,让我一下子进入一种深草,碰到一些极美妙的细节。上边我说的是写作时听音乐,而作画时听音乐,就更必不可少了。就像这幅《小溪的谐奏》。我听克莱德曼的一首钢琴曲时,这个画面便十分自然地出现在我眼前。

从山谷极深极远的地方,从雾中流过来一条溪流,它来回转折,有节奏的、流畅的、由远而近的、逐步清晰地流过来--我被这画面迷住了。

画这幅画时,我反复放着这支曲子,无须什么草稿,完全听凭音乐来完成。这幅画不是我画的,而是音乐大师创造的。是他给了我这种节奏感、流畅感,以及情感;溪流中所有的石头都像是曲谱中跳动的音符。当然,在绘画技巧上,我追求的是它的一种纵深感。不是由近到远,而是由远到近。我先找到最远的最幽深的那点,然后由远到近一气画了下来,不像我以往画溪流时总是由近到远那样。于是这一次作画使我体会到一种音乐般流泻而下的舒畅感。

水墨文字 冯骥才