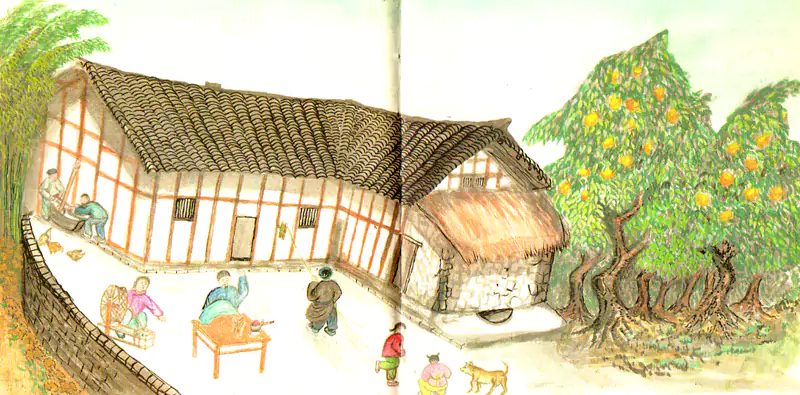

消失的农家常事 手碾碾米 纺棉花-往事入画

消失的农家常事手碾碾米,纺棉花,裁缝缝衣服,扭牛索子,小娃儿修子……这些都是五六十年代农村常见的景象。用檑子'擂出来的糙米要用碾子碾过才能变成熟米。碾子分为牛拉...

“科学与玄学,究竟哪个更厉害?” 这个看似矛盾的问题,却在科学界诸多巨擘的晚年选择中,变得耐人寻味。我们常听说 “科学的尽头是玄学”,这句话并非普通人的随口猜测,而是不少学识渊博的科学大佬用行动印证的困惑 —— 他们前半生用严谨的公式与实验探索世界规律,晚年却纷纷将目光投向看似 “反科学” 的神学与神秘学。这背后,藏着对宇宙终极问题的追问,更藏着量子力学等前沿科学带来的颠覆性认知冲击。

一、科学巨擘的 “晚年转向”:从实验室到 “造物主” 的追问

1. 杨振宁:“造物者” 是宇宙规则的代名词

作为我国物理学界的泰斗,杨振宁对 “神学” 的看法曾引发广泛讨论。他明确表示:“若你说的上帝是人形的,那我认为没有;但若是问有没有造物者,我想是有的。” 在他眼中,这个 “造物者” 并非宗教里的人格化神明,而是宇宙中精密到不可思议的运行规则 —— 地球为何恰好处于宜居带?宇宙的物理常数为何精准到差之毫厘便无法孕育生命?这些 “巧合” 背后,似乎存在一套预设的法则,它在人类发现之前就已存在,支撑着万物运转。

杨振宁的思考,本质上是科学对 “终极答案” 的渴望:当我们穷尽一生研究物理规律,却发现这些规律本身的 “起源” 无法用现有科学解释时,便不得不猜想,是否存在某种更高维度的 “设定者”?这种猜想,并非迷信,而是对科学边界的敬畏。

2. 钱学森:从航天医学到 “人体特异功能” 的探索

钱学森为我国航天事业奠定了坚实基础,他亲手创办的 “507 研究所”(原名 “宇宙医学及工程研究所”),最初是为航天员选拔、训练提供医学支持的纯科研机构。但晚年,他却将研究所更名为 “749 局”,研究方向也转向了 “人体特异功能” 等看似 “玄学” 的领域。

他曾坦言:“近十年来,人体特异功能冲击了我们对‘人’的认知。原来书本里教的知识远远不够,我们才意识到,人体是一个开放的复杂巨系统。” 在钱学森看来,科学不该局限于已有的框架,当 “特异功能” 等现象无法用传统物理学解释时,或许意味着人类需要拓宽认知边界 —— 所谓 “玄学”,可能只是尚未被科学验证的 “新科学”。

3. 牛顿:四十年神学研究,为 “力的源头” 寻找答案

牛顿前半生的成就足以照亮科学史:发现万有引力、建立经典力学体系,让人类第一次能用数学公式描述万物运动。但晚年,他却花费近 40 年时间研究神学,甚至写下 150 万字的神学手稿(大部分未发表)。

这一转向的根源,在于他对 “力的本质” 的困惑:万有引力能解释苹果落地、行星公转,可 “引力从何而来”?当科学无法回答这个问题时,牛顿只能将其归因于 “上帝之力”—— 就像《圣经》中 “上帝说要有光,于是就有了光”,他认为 “上帝说要有力,于是就有了力”。

有人诟病牛顿晚年 “迷信”,但换个角度想:他的力学理论被科学证实,是因为人类能观测、验证;而他的神学研究被质疑,或许只是因为当前科学还未达到能探究 “终极起源” 的高度。

4. 爱因斯坦:被量子力学 “颠覆” 的决定论者

爱因斯坦一生坚守 “决定论”—— 他相信宇宙万物遵循因果规律,“上帝不掷骰子”。可量子力学的出现,却让他的信仰摇摇欲坠。晚年,他深陷对 “神学” 的思考,本质上是对量子力学与相对论矛盾的困惑:相对论认为宇宙是连续、可预测的,而量子力学却揭示微观世界是离散、随机的,这两种理论为何无法统一?

爱因斯坦曾感叹:“量子力学越是成功,它就越显得荒诞。” 当他发现人类引以为傲的物理理论存在根本性缺陷时,便不得不思考:是否存在某种超越科学的 “终极法则”,能统领这一切?这种思考,让他不自觉地走向了对 “更高维度存在” 的探索,也就是人们所说的 “神学”。

二、量子力学:为何被称作 “恐怖” 的科学?它颠覆了哪些认知?

要理解大佬们的 “转向”,就绕不开量子力学 —— 这门看似遥远的科学,却用一系列违背直觉的现象,击碎了人类对 “现实” 的固有认知,甚至让科学家们怀疑:我们所看到的世界,真的是 “真实” 的吗?

1. 叠加态:“既死又活” 的猫,打破宏观逻辑

在宏观世界里,事物的状态是确定的:杯子要么在桌上,要么在地上;硬币要么是正面,要么是反面。可在量子世界,粒子能同时处于多种状态的叠加 —— 这就是 “叠加态”。最经典的例子是 “薛定谔的猫” 实验:将一只猫与放射性原子、毒药装置关在盒子里,原子有 50% 概率衰变触发毒药(猫死),50% 概率不衰变(猫活)。

在打开盒子观测前,原子处于 “衰变 + 未衰变” 的叠加态,猫也随之处于 “死 + 活” 的叠加态。这种 “既死又活” 的状态,在宏观世界完全无法想象,却在量子层面真实存在。它意味着:在没有观测时,事物的状态是不确定的,是 “多种可能的集合”。

2. 双缝干涉实验:观测行为能改变粒子状态?

更颠覆认知的是 “双缝干涉实验”。当科学家让单个电子依次通过两条狭缝时,屏幕上竟出现了类似水波的干涉条纹 —— 这说明单个电子 “同时穿过了两条狭缝”,自己与自己发生了干涉,表现出 “波动性”。

可如果在狭缝旁安装探测器,试图观察电子的运动轨迹,干涉条纹会瞬间消失,电子只乖乖从一条缝通过,表现出 “粒子性”。这意味着:观测行为本身,会改变粒子的状态。仿佛粒子 “知道自己被观察”,刻意切换了行为模式。

这个实验彻底打破了 “观测者与被观测者相互独立” 的常识 —— 我们以为自己是 “旁观者”,却可能是 “参与者”,甚至是 “决定者”。

3. 量子纠缠:超越光速的 “鬼魅联动”

量子力学最 “恐怖” 的地方,莫过于 “量子纠缠”。当两个粒子形成纠缠态后,无论相隔多远 —— 哪怕一个在地球,一个在宇宙尽头 —— 只要测量其中一个粒子的状态(比如确定它是 “上旋”),另一个粒子的状态会 “瞬间确定”(必然是 “下旋”),中间没有任何时间差。

这种 “瞬间联动”,仿佛突破了光速极限(相对论认为信息传递无法超光速),爱因斯坦将其称为 “鬼魅般的超距作用”。它意味着:在量子世界里,“距离” 可能是一个伪概念,粒子之间存在某种我们无法理解的 “超光速关联”。

更让人细思极恐的是:如果量子纠缠是普遍存在的,那我们所处的世界,是否存在某种 “隐形的连接”?我们以为的 “独立个体”,会不会只是某个更大系统的 “纠缠部分”?

三、科学与玄学的边界:“尽头” 或许是认知的局限

当我们看到大佬们晚年研究神学,看到量子力学呈现出 “反常识” 的现象时,不禁会问:科学的尽头真的是玄学吗?

其实,“科学” 与 “玄学” 的对立,本质上是 “已知” 与 “未知” 的对立。科学的核心是 “可观测、可验证”,而当面对 “宇宙起源”“意识本质”“量子纠缠的底层逻辑” 等终极问题时,现有科学手段还无法给出答案 —— 这些 “未知领域”,就被人们称作 “玄学”。

就像牛顿研究神学,不是因为他放弃了科学,而是科学无法解释 “力的源头”;爱因斯坦关注神学,不是因为他迷信,而是相对论与量子力学的矛盾让他意识到,人类的认知还存在巨大空白。所谓 “科学的尽头是玄学”,更准确的说法是:“科学的边界之外,是等待被探索的‘新科学’”。

而量子力学的 “恐怖”,也并非它 “反科学”,而是它让我们意识到:人类对世界的认知,或许才刚刚起步。我们用宏观世界的逻辑去理解微观世界,就像用尺子去量温度 —— 工具本身就存在局限。当科学不断突破这些局限时,曾经的 “玄学”,或许会变成未来的 “科学”。

四、结语:对未知的敬畏,才是科学的初心

从杨振宁对 “造物者” 的猜想,到钱学森对 “人体特异功能” 的探索;从牛顿的神学手稿,到爱因斯坦对量子力学的困惑,这些大佬的 “晚年转向”,从来不是对科学的否定,而是对 “未知” 的敬畏。

科学的魅力,不在于它能解释一切,而在于它敢于承认 “自己不知道”。量子力学的 “诡异”,神学的 “神秘”,本质上都是宇宙给人类的 “思考题”—— 它提醒我们:不要被现有认知束缚,永远保持好奇,永远愿意探索。

或许有一天,我们能用量子力学解释 “纠缠” 的本质,能用新的科学理论回答 “宇宙起源” 的问题,到那时,今天的 “玄学”,会变成明天的 “常识”。而在那之前,对未知的追问与敬畏,才是推动科学进步的真正动力。