人类的语言是多么的重要

语言,是人类区别于其他生物的重要标志之一,是我们沟通交流、传承文明、塑造思维的核心工具。从原始人类发出的第一声有意义的呼喊,到如今复杂多样的语言体系,人类语言的发展历程,见证了人类文明的演进与进步...

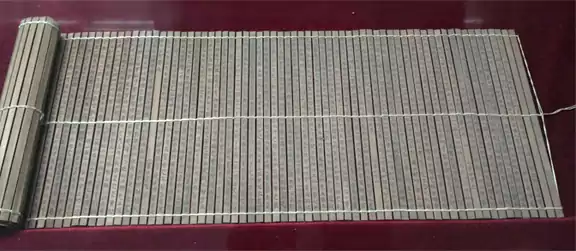

名称:银雀山汉墓竹简

年代:西汉

题材:竹简

材料:竹质

规格:共有长69厘米、长27.6厘米、长18厘米3种,包括完整简、残简等共 4942枚

价值:其中所记载的内容对于研究中国的历史、简册制度、古代兵法、古文字学、哲学、历法及书法艺术等,均提供了宝贵的资料

出土情况和馆藏

1972年4月10日,山东临沂银雀山的工人来到基建工地上班,在施工现场意外发现了一座古墓。临沂城关建筑管理站的技工孟季华听闻此事,立刻赶到现场查看。待他确认这是一个古墓葬之后,意识到事情的重要性,随即将情况上报给临沂文物组。

3天之后,临沂文物组派出4名工作人员到现场参与挖掘。考古专家在银雀山一共发现了两座墓葬,都是长方形的竖穴,而且都是一棺一椁。椁室共分成棺室和边箱,大部分随葬品都放置在边箱内,其中有各种陶器、漆器及铜镜和钱币等物品。专家们对古墓进行编号,在1号墓的边厢中清理发现中,除了几枚铜钱之外,工作人员杨殿旭还发现一些竹片。经过仔细清洗后,考古专家辨认出,上面写的字迹竟是“齐桓公问管子”。这一巨大发现非同小可,震惊全场人员。

临沂军分区得知在墓葬中发现古竹简,担心文物出现意外,当即派遣一个班的战士昼夜看守,保护现场。经过6天的紧张挖掘和勘察,最终在4月20日完成了古墓的现场发掘工作。随后,这批珍贵的竹简被专家清点、核对、造册、登记,在军区战士的保护之下封箱、装车,并于4月30日送往北京,由国家考古学者进行整理研究。

学者们接到竹简之后,立刻展开认真的整理和研究,然而这件工作并非想象中那么简单。由于竹简在溢满泥水的墓中长期浸泡,已经腐蚀了千年,表面质地已经朽烂,竹简在发掘出土时,稍有不慎便可能变成一堆烂泥。竹简上的文字是千年前古人用毛笔蘸墨书写而成,整理时稍有失手,上面的墨迹也会被抹得一干二净,即便竹简不毁,失去字迹的竹简价值也几乎丧失殆尽。另外,这些竹简由于浸泡在泥水中已达千年之久,被其他一同随葬的物品挤压,竹简已经散乱无序,竹片上呈现一种深褐色,与墨色相混,难以辨认。这些棘手问题都给考古工作造成相当大的难度,因此考古专家经过研究讨论,最后采取用毛笔蘸着清水的方法,一点一点地对竹简进行耐心擦洗。在考古专家不懈的努力下,终于洗去了竹简表面的水锈,逐渐显示出了它们本来的面目。除了极个别的字迹难以辨认外,绝大多数竹简上的字迹都很清晰地呈现出现,为专家们研究辨认提供了必要条件。

竹简出土之后,其影响和价值轰动了海内外,成为20世纪100项考古大发现之一。1981年,银雀山汉墓竹简博物馆破土动工,占地面积约10000 平方米,建筑面积达2400平方米。博物馆于1989年竣工,正式对外开放,主要馆藏是银雀山1、2号墓发掘出土的7500余枚竹简。银雀山汉墓竹简博物馆位于山东省临沂市兰山区银雀山西南麓,现为全国重点文物保护单位,也是我国第一座汉墓竹简博物馆。

文物价值

竹简上的文字全部为隶书,而且都是用毛笔蘸墨书写。这些书体有的端庄工整,有的潦草难辨,显然并非出自一人之手。专家们经研究后认为,这些隶书字体是由篆书逐渐隶化过程中的早期隶书,因此发掘的墓葬应是汉墓,而这批银雀山竹简应是汉朝初年的作品。这个时期的隶书虽然已经有了隶意,但许多地方还保留着明显的篆书痕迹。

在这批竹简中,有一部分是完整简,穿引竹片的皮绳早已腐烂,但有的竹片上还能看到些许绳索痕迹,从这些编痕留下的空白可以判断,竹简是先编联成册,然后再进行书写的。每片简上的字数不等,一片完整竹简上有35-40字。在银雀山汉墓出土的竹简共有完整简和残简4942简,此外还有数千的竹简残片,有的甚至只剩下一块竹片。这些竹简的长度有三种:第一种长69厘米,约合汉尺三尺,这类竹简被称为“三尺简”,在汉代时多用来书写法律条文,出土的此类竹简经缀联共得32 简。第二种长27.6厘米,约合汉尺一尺二寸,约5000种,数量最多,其中有《孙子兵法》《孙膑兵法》《晏子》《尉缭子》《六韬》《守法守令十三篇》《阴阳时令占候之类·天地八风五行客主五音之居》《元光元年历谱》等先秦古籍及古代佚书。第三种长度为18厘米,约合汉尺八寸,此类竹简仅有10简。

这批银雀山汉墓竹简具有重大的历史研究意义。首先,它对研究汉字的隶变过程及隶书文字历史有重要参考价值。其次,它使现代人能够更直观地了解隶书的艺术风格,探讨隶书的源流和发展演变,为现代的隶书研究提供了一个临摹的方向。此外更重要的是,竹简中的文章内容解决了延续千百年来的一些历史谜题。比如它解释了《孙子兵法》和《孙膑兵法》的作者是孙武和孙膑,这两人并非后人假借,而是历史上确有其人。总之,这些银雀山汉墓竹简为研究中国历史、中国兵法学、文学、书法艺术等提供了宝贵的材料。

背后的故事

银雀山汉墓竹简中,有相当一部分是记录古代兵法的圣典。其种,《孙子兵法》整理出了105枚,而失传了1700多年的《孙膑兵法》整理出了222枚,其中完整简就有137种,《孙膑兵法》内容加在一起达6000字以上。

除此之外,专家们还发现了《六韬》和《尉缭子》两部兵书。这些兵法的发掘出土,解开了千年以来的许多谜团。

关于古代的兵书,长久以来存在许多疑问。尽管《史记》中有明确记载:“孙子武者,齐人也,以兵法见于吴王阖闾”,“孙武既死,后百余岁有孙膑……世传其兵法”。司马迁记录,在春秋战国时期,确有孙武与孙膑的存在,而且二人俱是兵法大家,前后相距百年,各有兵书传世。然而,后人却对这些描述提出了许多异议。

《孙子兵法》虽然有文本延传至今,但并没有证据表明此兵书为孙武所作,甚至有人认为,兵书的作者并非孙武,只是后人假借他的名气,为了抬高兵书的身价作伪而已。更有研究者认为,历史上根本就没有孙武这个人,那些孙武将兵法用于战争的事迹,仅仅是后人杜撰而已。除此之外,还有人认为先秦著作大多是几代积累而成,并非出自一人之手,因此《孙子兵法》的作者大约是源于孙武,历经百年之后,至孙膑而完成,那么所谓的“孙子”,既是孙武,也是指孙膑。更有研究者大胆臆测,孙武和孙膑本是同一个人。此外,还有人认为《孙子兵法》乃是出自曹操之手,他根据前人的兵法著作,加上自己的看法和作战经验,最终整合编撰而成。

总之,对于《孙子兵法》的来历和作者,各代研究者莫衷一是,无法确定哪一种观点是正确的。

银雀山汉墓竹简的发掘出土,一下子解决了所有的历史难题。在此之前,由于《孙膑兵法》早已失传,世上没有人见过这部兵书,几乎所有人都认为,即便历史上有孙膑这个人,但他并没有兵书传世。直到这次的竹简出土,使得埋藏于地下近2000年的《孙膑兵法》重现人间,澄清了以往所有的谣传、猜测和谬论。这些竹简不仅证明了历史上确有孙武、孙膑这两个人,而且他们各自都有兵法存世。除了这两部兵书,以前人们对《六韬》和《尉缭子》两部书也是颇有疑种,许多人认为它们是后人伪托之作,汉代以前并没有这两本书。但是出土的竹简,证明这两部兵书在西汉初期已经传世,并非后人伪作。

竹简的出土,使得许多历史公案得到解决,也令历史学家对一些历史事件有了新的看法,例如《史记》记载,庞涓战败后乃是“自刭”而死,但这些竹简中却有“禽(擒)庞涓”的字眼与篇章,与《战国策》的“禽庞涓”不谋而合。就这样,千年延续的许多谜团迎刃而解,真可谓是“千年聚讼,一朝得释”!