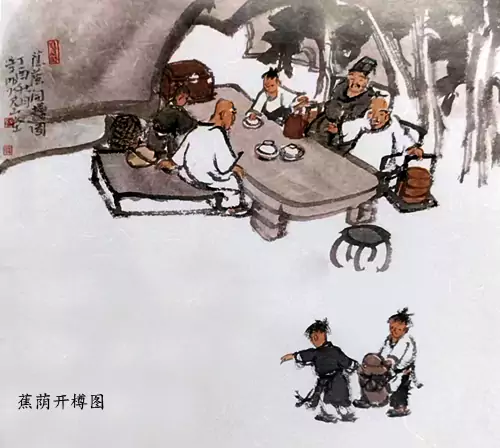

蕉荫开樽图-这是一个很有诗意很浪漫的场景 是开樽畅饮吗

蕉荫开樽图这是一个很有诗意很浪漫的场景。是开樽畅饮吗?下面好像是俩孩子抬了一坛酒?看了半天也看不出是啥。我真的不专业,如果是专业人员肯定能看出是啥,不管是啥总的来说这个画的场面很有诗意。我好像身临...

讲述者:老王

“老王,你再给大伙讲讲,当年那颗炮弹到底为啥没炸?” 每逢社区里的老人聚在树荫下聊天,总会有人缠着王建国问起这段往事。今年 92 岁的王建国,是小区里有名的 “故事大王”,而他最常讲的,就是 1943 年夏天,发生在冀中平原小村里的那场 “哑弹惊魂”—— 一颗本该夺走十几人性命的日军炮弹,却在落地后没了动静,这个 “万万没想到” 的意外,成了萦绕他一辈子的未解之谜。

一、村口的爆炸声:突如其来的生死考验

1943 年 7 月,华北地区正值酷暑,17 岁的王建国还是村里儿童团的一员,每天的任务是帮八路军传递消息、放哨。当时他们村是八路军的一个临时物资中转站,藏着一批从敌占区运来的药品和弹药,为了保密,村民们白天照常下地干活,晚上则帮着八路军整理物资。

7 月 12 日那天下午,天阴得像要下雨,王建国和几个小伙伴正在村口的老槐树下放哨,突然听到远处传来 “轰隆隆” 的飞机声 —— 是日军的侦察机。“快躲起来!” 王建国喊了一声,几个孩子正要往旁边的草垛里钻,就看见三架日军轰炸机从云层里钻了出来,机身下的炸弹像黑枣一样往下掉。

“快跑!” 村里的民兵队长李大叔冲过来,一把拉起王建国往地窖里跑。可没跑几步,一颗炮弹就落在了离他们不到十米远的打谷场上,“砰” 的一声闷响,尘土和碎石像雨点一样砸下来。王建国吓得闭上了眼睛,耳边满是呼啸的风声和村民的尖叫,他以为自己这次肯定躲不过去了,可等了几秒,预想中的爆炸却没有发生。

“咋没炸?” 李大叔先反应过来,他小心翼翼地探出头,看向打谷场 —— 那颗半米长的炮弹斜插在土里,尾部还冒着淡淡的青烟,却始终没爆。“是哑弹!” 有人喊了一声,可没人敢靠近,谁都知道,哑弹随时可能突然爆炸,比明晃晃的枪口还危险。

二、拆弹的惊险:老军工的满头冷汗

消息很快传到了八路军的临时驻地,负责物资保管的老军工张师傅连夜赶了过来。张师傅是河北人,早年在兵工厂当过学徒,抗战爆发后参加了八路军,拆过不少日军的哑弹,经验丰富。可当他看到那颗炮弹时,还是倒吸了一口凉气 —— 这是日军常用的 89 式榴弹,装药量足有两公斤,一旦爆炸,半径五十米内的东西都会被炸成碎片,而打谷场旁边就是村民的住房,还有藏着药品的地窖。

“都往后退,二十米内不许有人!” 张师傅让村民们退到安全地带,自己拿着工具,一点点靠近炮弹。王建国躲在远处的墙后,紧张地盯着张师傅的动作:他先蹲在炮弹旁边,观察了十几分钟,又用小铲子轻轻挖开炮弹周围的土,露出了引信部分。“奇怪了……” 张师傅皱着眉头,嘴里嘀咕着什么,王建国后来才知道,张师傅发现这颗炮弹的引信是完好的,没有被磕碰,也没有生锈,按道理应该会爆炸才对。

接下来的拆弹过程,持续了整整两个小时。张师傅的额头上全是汗,好几次停下来擦汗,旁边的民兵队长想递水给他,都被他摆手拒绝了。“不敢分心,稍微动错一下,咱们都得完蛋。” 后来张师傅回忆说,拆到一半时,他发现炮弹的内部结构有点 “不对劲”,但具体是哪里不对劲,他也说不上来 —— 毕竟当时条件有限,没有专业的检测设备,只能靠经验判断。

当天亮时,张师傅终于把炮弹的引信拆了下来,他举着引信对村民们说:“这颗弹没炸,真是命大,我拆了这么多年哑弹,还是头一次见这种情况。” 村民们围着哑弹,又好奇又后怕,有人说 “是老天爷保佑咱们”,有人说 “是八路军的福气”,可没人能说清,这颗炮弹到底为啥没爆炸。

三、多年后的猜测:三个未解的疑问

后来,这颗哑弹被八路军带走,据说要送到后方研究,可王建国再也没听过关于它的消息。这些年来,他和当年的老伙伴们聊起这件事,总会有三个解不开的疑问:

第一个疑问:是日军生产时的质量问题吗?张师傅当年说过,日军的炮弹虽然不如德国、美国的精良,但质量还算稳定,引信完好却不爆炸的情况很少见。而且那段时间,附近几个村子也遭到过日军轰炸,其他炮弹都正常爆炸了,唯独这颗成了哑弹,不太可能是批量质量问题。

第二个疑问:是被人动过手脚吗?村里有人猜测,会不会是地下党在日军的兵工厂里做了手脚,故意让部分炮弹变成哑弹?可当时冀中地区的地下党主要负责传递情报、破坏交通线,很少有机会接触到日军的炮弹生产环节,这个猜测也没有证据。

第三个疑问:是环境因素影响吗?那天下午天气闷热,还下了点小雨,会不会是潮湿的环境让引信失效了?可张师傅检查时,发现炮弹尾部的防潮塞是完好的,引信内部也没有进水的痕迹,这个说法也站不住脚。

“可能就是个巧合吧,” 王建国后来常对人说,“战争年代,死人是常事,能活下来,有时候就是靠这么点‘万万没想到’的运气。” 可他心里清楚,这个 “巧合” 背后,或许藏着更复杂的原因,只是随着时间的推移,当年的知情人大多已经离世,这个谜团,恐怕永远也解不开了。

四、故事里的重量:不只是未解之谜,更是活下去的勇气

如今,王建国每次讲起这个故事,都会带着年轻人去村里的抗战纪念馆 —— 那里陈列着一颗和当年一模一样的 89 式榴弹模型,旁边还有张师傅当年用过的拆弹工具。“你们看,这颗炮弹能炸死十几个人,可它没炸,救了咱们村二十多口人,还有那些救命的药品。” 王建国指着模型,眼神里满是感慨。

有人问他:“您这辈子都没弄明白炮弹没炸的原因,会不会觉得遗憾?” 王建国摇摇头,笑着说:“遗憾啥?我更庆幸自己能活着看到今天的日子。当年那颗没爆炸的炮弹,不是让咱们猜谜的,是让咱们记住,不管战争多残酷,总有希望在,总有活下去的勇气。”

是啊,这段关于哑弹的往事,或许永远解不开 “没爆炸” 的谜团,但它早已超越了 “未解之谜” 本身 —— 它是抗战岁月里一个小小的奇迹,是普通人在生死边缘的一次幸运,更是一代代人铭记历史、珍惜和平的理由。就像王建国常说的:“故事里的炮弹没炸,可咱们心里的‘警钟’不能停,要记住当年的苦,才知道现在的甜有多珍贵。”