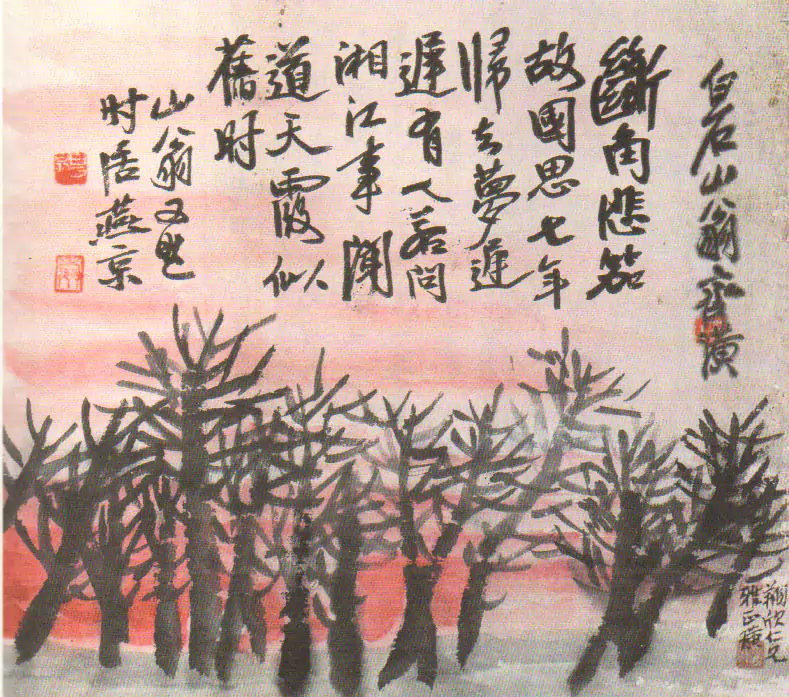

齐白石的画 晚霞 約一九二二年 縱三一點五厘米横三四點五厘米

一三三 晚霞 約一九二二年 縱三一點五厘米横三四點五厘米齐白石的绘画风格独特,色彩鲜明,常将民间艺术与传统文人画相融合,作品充满生活气息和童真趣味。在山水画中,他...

提到太阳,人们的固有印象多是 “炙热火球”—— 它通过核聚变产生高温高热,辐射到地球后带来温暖。但随着对太阳观测的深入,越来越多现象与这一普遍认知相悖,甚至有观点认为:太阳表面温度可能仅 27℃,人类感受到的热量也并非直接来自太阳,未来登上太阳或许并非天方夜谭。

一、颠覆认知的现象:离太阳越近,未必越热

若太阳是持续核聚变的 “火球”,按常理推断,离太阳越近的地方温度应越高,但现实却截然相反。

在地球上,山顶(如珠穆朗玛峰)比地面更接近太阳,可山顶常年积雪,温度极低;离太阳最近的行星水星,表面最高温度仅 430℃,两极更是低至 - 170℃,并未因 “近水楼台” 被烤化。这一现象的关键,在于宇宙的真空环境 —— 真空无法传导热量,太阳的 “热” 根本无法直接传递到地球。

我们在地球上感受到的温暖,实则是太阳辐射出的辐射波与地球大气、地面碰撞后产生的热量。空气密度越高,与辐射波碰撞产生的热量就越多,因此离地表更近、空气更稠密的区域温度更高,而高空因空气稀薄,温度反而更低。水星正因没有大气储存热量,才会出现 “光照处热、无光照处极冷” 的极端温差。

二、“太阳核聚变” 假说的诸多疑点

目前科学界普遍认为 “太阳通过核聚变产生能量”,这一结论主要基于两点:一是太阳光谱中出现氢原子和氦原子的吸收线,推测太阳含这两种元素;二是认为只有核聚变能持续几十亿年产生如此巨大的能量。但这一假说存在不少无法解释的疑点。

首先,观测显示太阳表面温度仅 6000℃,而地球上引爆氢弹需借助原子弹产生几百万度高温,6000℃远不足以支撑核聚变 —— 要知道,地球地核温度也约为 6000℃,若这一温度能引发核聚变,地球早已爆炸。为自圆其说,科学家推测太阳核心温度达 1500 万℃,但这一数值从未被证实,仅为理论假设。

其次,太阳最外层大气 “日冕” 的温度高达 100 万℃,远超太阳表面的 6000℃。若核聚变发生在核心,温度应从核心向外逐层降低,可太阳却呈现 “外层温度高于内层” 的反常分布。

此外,太阳风(从日面发射的正电子流)越往外速度越快,与 “辐射能量越远越弱” 的常识相悖,这些现象都让 “核聚变太阳模型” 难以立足。

三、等离子体宇宙论:完美解释太阳谜题的新视角

当 “核聚变假说” 陷入困境时,诺贝尔物理学奖得主汉斯・阿尔文提出的 “等离子体宇宙论”,为解释太阳现象提供了全新思路。

所谓等离子体,是区别于固、液、气三态的第四种物质形态,具有导电性,我们常见的闪电、特斯拉电弧都属于等离子体。该理论认为,宇宙空间中流动着 “伯克伦电流”,这种电流在真空环境中微弱,一旦遇到星体(如太阳、地球),就会集中在星体上产生强电压。

太阳带正电,伯克伦电流带负电,二者被绝缘的太阳大气层隔开,便在大气层中形成强烈电弧 —— 我们看到的太阳发光区域,本质就是这些电弧。这一理论无需太阳本身具备高温:电弧发光发热,与太阳核心温度无关;且伯克伦电流在宇宙中分布不均,太阳在银河系旋转时,进入电流强的区域就更亮,进入弱的区域则变暗,恰好能解释地球冰河期的成因(太阳进入弱电流区域,光照变暗,地球降温)。

同时,等离子体宇宙论还能解释太阳磁场的特殊性。若太阳是核聚变星体,不应存在大量不稳定磁场,但观测发现太阳表面有大量不稳定磁场 —— 而每个电弧都会产生磁场,这与观测结果完全吻合。更关键的是,它能解释 “日冕温度高于太阳表面”:真正发热的是太阳大气层中的电弧,而非太阳本体,日冕作为外层大气,自然温度更高。

四、太阳或有固体核心,表面温度或仅 27℃

长期以来,人们认为太阳是气体星球,依据是太阳赤道转速快于两极 —— 固体星球各纬度转速应一致。但 1995 年英国科学家发现,太阳每 5 分钟会发生一次 “阳震”(类似地球地震),通过分析阳震波推测太阳内部结构后发现:太阳内部一定深度内,各纬度转速相同,这意味着太阳可能存在固体核心。

若太阳核心是固体,此前推测的 “1500 万℃核心温度” 便不成立 ——1500 万℃下不可能存在固体。更惊人的是,日本科学家川又(曾在 NASA 工作 8 年)透露,NASA 在 1998 年已实测过太阳表面温度,结果仅为 27℃,这一温度与地球宜居环境温度接近。川又表示,NASA 未公开这一数据,是因它会颠覆现有宇宙论,导致数十年建立的科学体系需重新研究。

此外,太阳观测结果也支撑 “非气体星球” 的观点:若太阳是气体,表面大量不稳定磁场会导致其形状不规则,但人类观测太阳 30 年,始终看到它是完美的圆球,这说明其内部结构稳定,更可能存在固体核心。

五、等离子体宇宙论与大爆炸理论的博弈

尽管等离子体宇宙论能完美解释太阳谜题,却未被科学界广泛接受,核心原因是它与主流的 “宇宙大爆炸理论” 相悖。

大爆炸理论基于爱因斯坦广义相对论,认为宇宙起源于一次大爆炸,且目前仍在膨胀,这一观点因 “能解释宇宙膨胀” 被普遍认可。但它存在明显短板:无法解释星际旋转速度 —— 按引力计算,星际旋转速度会导致星体 “转散”,于是科学家假设存在 “暗物质” 提供额外引力,但至今未找到暗物质。

等离子体宇宙论则认为,宇宙中除引力外,还存在电磁力,星际未 “转散” 是电磁力作用的结果,无需假设暗物质。它还能解释 2013 年观测到的 “五千北冕长城”(长 100 亿光年的星际结构):按大爆炸理论,宇宙形成于 138 亿年前,该结构形成于宇宙诞生后约 38 亿年,如此短时间内无法形成这么大的结构;而等离子体宇宙论认为 “宇宙最初是大块物质,逐渐飘散形成星系”,任何规模的星际结构都可能存在。

从古代神话中 “炎帝、黄帝来自太阳”“古埃及太阳神拉”,到如今 “太阳或有宜居环境” 的推测,人类对太阳的认知不断刷新。若未来 “太阳表面 27℃”“固体核心” 等观点被证实,或许 “登上太阳” 真的会从幻想变为现实,而我们对宇宙的理解,也将迎来全新篇章。